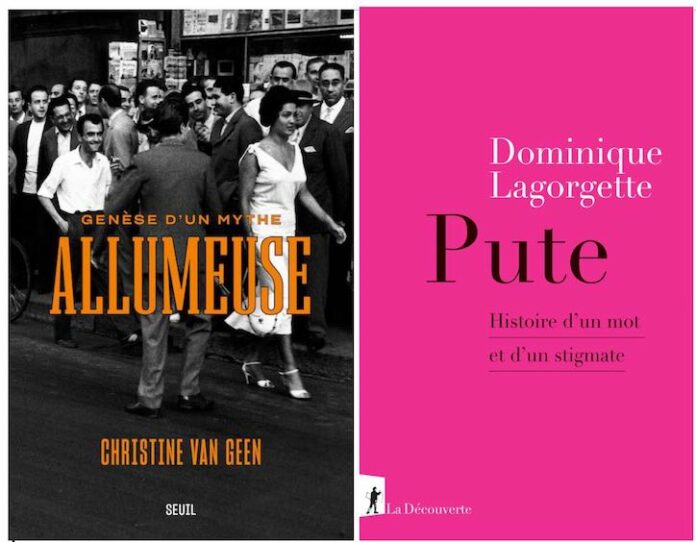

Dans leurs travaux respectifs, Dominique Lagorgette (spécialiste en sciences du langage) et Christine Van Geen (philosophe), mettent en exergue le rôle structurant de la langue dans la construction des inégalités de genre. (à propos de Dominique Lagorgette, Pute. Histoire d’un mot et d’un stigmate, La Découverte, 2024, 306p, 17€ et Christine Van Geen, Allumeuse. Genèse d’un mythe, Seuil, 2024, 192p, 20€

Bien que les deux autrices parlent depuis une position différente, leurs études des mots pute et allumeuse s’entrecroisent et se répondent puisqu’elles portent des ramifications similaires vers la prostitution.

Saletés

Dominique Lagorgette s’attache à étudier l’ensemble des termes consacrés aux travailleuses du sexe depuis le IXe siècle, à savoir des femmes dont le comportement a pu être jugé déviant sexuellement.

À l’origine, putidus signifie la saleté physique. Progressivement, le sens abstrait s’est imposé, basculant vers la saleté morale. Autrement dit, l’adresse du mot pute à une personne, affecte sa réputation et son honneur. Dès lors que le genre y est associé, le terme devient une insulte. Pute, insulte la plus usitée de nos jours, se démarque de putain et d’allumeuse, puisque le terme d’allumeuse « contient l’idée selon laquelle les femmes seraient le point de départ du désir masculin et devraient l’assumer », selon Christine Van Geen.

À côté, le terme peut être employé pour désigner les travailleuses du sexe, bien qu’à l’origine le terme de « putain » lui soit préféré. Depuis les années 1980, l’autrice observe une « déferlante de termes et d’expressions » ce qui montre « combien la vie sexuelle des femmes, réelle ou présumée, fait parler, combien aussi elle fait fantasmer, et, surtout, à quel point elle est méprisée et crainte », (D. Lagorgette). La multiplicité langagière illustre les représentations culturelles forgées par le pouvoir masculin, étatique et religieux, afin de contenir et de dominer les femmes jusque dans leur rapport à leur corps. La « pute » demeure une figure qui fascine autant qu’elle révulse.

Ces mots stigmates que l’on attache aux femmes

Les stigmates liés à sa figure font écho à ceux qui entourent la figure de l’allumeuse, consacrée par l’ouvrage de Christine Van Geen. Entendu à double sens – fille facile, fille difficile – allumeuse apparait dans le langage cru et raffiné à la fin du XIXe siècle.

Dans son application à déconstruire les mythes qui entourent l’allumeuse, la philosophe la présente comme un archétype à plusieurs visages. Ce faisant, elle convoque un ensemble de mythes d’Ève à Cassandre, de Salomé à Lolita, des sirènes et leur chant envoutant au sex symbol Marilyn Monroe, afin de mieux saisir la prégnance de ces images dans nos sociétés contemporaines. La relecture des mythes au prisme des affaires judiciaires offre un nouvel éclairage, à l’image de Cassandre qu’elle compare aux victimes inaudibles face à Gérard Depardieu ou bien aux assignations vestimentaires imposées aux lycéennes, potentielles tentatrices héritières d’Eve, afin de ne pas éveiller le désir chez les garçons.

De même, la philosophe démontre de quelles manières les mécanismes des constructions sociales et de pensée agissent dans le déroulement des procès pour violences sexuelles. La suspicion des femmes victimes de viol d’être des allumeuses empêche ou freine toute réflexion sur le consentement mutuel.

Un exercice sain de déconstruction des impensés genrés

Dominique Lagorgette comme Christine Van Geen rappellent toutefois les possibles résistances féminines pour contourner ces assignations. Leur agentivité se révèle en diverses occasions : la réappropriation des insultes tournées au ridicule, le choix de leur apparence et la liberté de disposer de leur corps afin de sortir du schéma qui leur est imposé.

Alors que les siècles de féminisme et la montée des études de genre dans le champ universitaire rendent visibles les oppressions à l’encontre des femmes, les représentations mentales fortement ancrées, fondent encore les croyances et les agissements des individus.

Amandine Tabutaud

article paru dans L’ours 538, novembre-décembre 2024