Le Birgit Kabarett, de Julie Bertin et Jade Herbulot, vu au théâtre du Rond-Point le 19 juin 2024.Durée : 1 h 45. Tournée décembre 2024, janvier 2025: Pantin, Chatenay Malabry, Le Havre, St Denis, Chatillon.

Julie Bertin et Jade Herbulot nous avait épatés avec Roman(s) national, une formidable pièce sur l’accession au pouvoir, jouée en pleine campagne des présidentielles 2022 (voir L’Ours de l’époque). Depuis quelque temps, les deux autrices et metteuses en scène développent, avec leur Birgit ensemble, le Birgit Kabarett, un spectacle de cabaret inspiré de la chanson satirique allemande (avant l’arrivée d’Hitler) et branché sur l’approche critique de l’actualité la plus immédiate. Pari hautement difficile. En l’occurrence, il a fallu monter un spectacle autour de la dissolution, entre son annonce le 9 juin et la première le 19 ! Tour de force et pari tenu avec deux musiciens remarquables au piano et à la contrebasse, Grégoire Letouvet et Alexandre Perrot, et quatre jeunes chanteuses talentueuses, Eléonore Arnaud, Pauline Deshons, Anna Fournier, Marie Sambourg. Julie et Jade tiennent le rôle de maîtresses de cérémonie et animent les interactions avec la salle. Si les textes de Romain Maron font plus ou moins mouche et si les sketches sont inégaux, c’est la loi du genre. Spectacle à suivre en tournée : il ne manquera pas d’évoluer au gré de l’actualité politique, dont on ose espérer qu’elle n’ira pas vers le scénario le plus dramatique, tout en le craignant.

Au nom du Père, du Fils et de Jackie Chan, par la Compagnie du Homard bleu, vu au Théâtre Lepic le 21 juin 2024.

La figure du très célèbre roi des arts martiaux Jackie Chan traverse ce seul en scène interprété par l’excellent Matthias Fortune Droulers, dans une mise en scène d’Anne-Sophie Liban, avec l’accompagnement sonore en direct de Léo Grise, et une chorégraphie martiale du bien nommé Maurice Chan. Elle le traverse à un double titre : par le récit de son éducation à la (plus que) dure auprès d’un Maître, qui occupe une partie initiale, et comme héros du héros de la pièce, Arthur, fou de ses films dans son adolescence difficile et se confrontant dans le même temps à la personnalité d’un père compliqué. C’est dire la dimension psychanalytique et cathartique d’une pièce dont la structure centrale est constituée par l’échange avec une analyste (gentiment caricaturée). Matthias Fortune déploie une formidable énergie, et santé, pour passer avec bonheur de ces scènes intimistes, où il tient tous les rôles, à des mouvements d’arts martiaux forcément des plus dynamiques. Durée : 1 h 15. Du 3 au 21 juillet à 16 h 25 au théâtre Artephile dans le Off d’Avignon.

Entrée des artistes, de Ahmed Madani avec d’anciens élèves de l’Ecole de théâtre des Teintureries de Lausanne, vu au CDN de Sartrouville le 11 juin 2024. Durée : 1h 15. Du 29 juin au 21 juillet 2024 à 11h au Théâtre des Halles, Avignon Off (relâche les mercredis).

On connaît l’excellence du travail réalisé auprès des jeunes par Ahmed Madani, notamment par sa reprise récente d’Incandescences (brève de L’Ours). A l’issue d’une résidence (que permet le théâtre public, espérons que cela ne soit pas prochainement remis en cause …) au CDN de Sartrouville, il nous livre cette fois une Entrée des artistes contemporaine (le titre fait écho au film de Marc Allégret avec Jouvet, en 1938) co-construite avec de jeunes actrices et acteurs issus d’une école de Lausanne. Nous sommes tour à tour mis au contact des problématiques individuelles très différenciées par lesquelles chacun a choisi le théâtre comme moteur de sa vie, problématiques évidemment très différentes de celles appréhendées par le film, qui ne touchaient pas à l’intime comme ici. Le tout est enlevé par des moments collectifs chorégraphiés et chantés, remarquablement, qui donnent une touche dynamique et gaie à la mise en paroles de situations personnelles initiales plutôt sombres, reflet d’une forme de désarroi existentiel de la jeunesse, que sauve le théâtre.

Rêveries, de Juliet O’ Brien, vu au théâtre Romain Rolland de Villejuif, le 11 juin 2024. Durée : 1h 10. Du 29 juin au 21 juillet 2024 au Théâtre Présence Pasteur, Avignon Off (relâche les lundis).

La metteuse en scène Juliet O’Brien reprend d’Alain Mollot (décédé en 2013) le flambeau du Théâtre de la Jacquerie, qui a marqué l’histoire avec son théâtre social et de témoignages. Elle a réalisé des interviews de citoyennes et citoyens de Villejuif, de différentes origines nationales et régionales, pour la plupart appartenant aux classes ouvrières, en leur posant les questions : quand vous étiez jeunes, à quoi rêviez-vous ? Vos rêves se sont-ils réalisés ? Comment voyez-vous la jeunesse d’aujourd’hui (et ses rêves) ? Cela donne un spectacle touchant, interprété par quatre comédiens excellents (Isabelle Labrousse, Marion Träger, Alexandre Delawarde, Kamel Abdelli), très protéiformes car passant chacun du rôle d’enfant à celui de vieille personne, ou de méchant à affable, etc. sur un rythme soutenu. Le dispositif scénique fait de portants mobiles leur permet des changements à vue de costumes qui participent à la diversité des points de vue exprimés, l’ensemble étant récapitulé dans une scène finale organisée comme un carrousel de vies et de rêveries, accomplies ou non (plutôt non), dont celles-ci sont faites.

Je suis perdu, de Guillermo Pisani, vu à la Tempête (Cartoucherie) le 12 juin 2024. Durée : 1h 45. Du 7 au 23 juin, du mardi au samedi à 20h30, dimanche à 16h30.

Le spectacle consiste en un enchâssement de trois pièces d’orientation bien distincte mais autour du thème unique de « l’étranger », chacune interprétée par Caroline Arrouas, Elsa Guedj, Arthur Igual. Dans la première, c’est le choc des cultures entre un réfugié iranien et la jeune femme qui l’héberge au nom d’une association. Dans la seconde, changement de milieu : dialogue tendu entre une directrice de festival d’auteurs en exil, une metteuse en scène et un auteur syrien, qui a plus envie de légèreté (il écrit un vaudeville qu’il veut présenter) que de retour sur son passé tragique. Troisième changement de milieu enfin : nous sommes plongés au sein des conflits internes à un laboratoire de biologie, où une jeune chercheuse marocaine se voit voler sa recherche par sa directrice … Le spectacle s’achève par une « coda » tenant dans la répétition, dynamique et drôle, d’un morceau du vaudeville au centre de la pièce 2. Dans tous les cas, il s’agit de travail dramaturgique autour de « la représentation de l’autre ».

Anne-Christine et Philippe, vu au Théâtre de verdure, bois de Boulogne, le 15 juin 2024. Durée : 1h 10. A voir au Train bleu, festival Off d’Avignon, du 13 au 21 juillet à 20 h 35.

Sous le titre « Anne-Christine et Philippe », les metteurs en scène et interprètes Arnaud Churin et Emanuela Pace nous livrent une très pertinente et émouvante adaptation de l’enquête ethnologique menée en Amazonie auprès des jivaros Achuar par Philippe Descola et sa compagne Anne-Christine Taylor, en 1976-79. Celle-ci a donné matière à un livre magistral, Les lances du crépuscule(Terre humaine, 1993), dont on relève à l’écoute la grande beauté poétique de la langue, ouvrage dont les comédiens ont dit qu’il avait nourri en une puissante évasion aventurière leur traversée du covid (une nécessité vitale, même par tous temps). Et, de fait, le spectateur est transporté, par la vertu des mots redoublés par les gestes et déplacements des deux acteurs, par l’accompagnement sonore qu’ils créent, dans un ailleurs étrange, radicalement autre, et où pourtant se retrouve la commune humanité. Ce qui fait, par-delà la volonté de comprendre des systèmes de relations autres que le nôtre, la grandeur de la démarche anthropologique. On ajoutera qu’Arnaud et Emanuela ont, par leur talent, un art d’introduire un humour et une drôlerie tendres à l’évocation de scènes, nous apparaissant cocasses quoiqu’elles ne l’aient pas été pour les autochtones, décrites par Philippe Descola.

Le Misanthrope, vu à l’Epée de bois (Cartoucherie de Vincennes) le 7 juin 2024. A l’Epée de bois, du mardi au samedi à 21 h. jusqu’au 23 juin, puis au Festival off d’Avignon, Théâtre des Lucioles. Durée : 2 h.

En 1666, Molière dénonce, à travers le personnage d’Alceste, les hypocrisies générées par l’ambition d’accéder à des positions enviées à la cour, ou encore par le simple plaisir du jeu amoureux avec les uns et les autres, tel que le pratique Célimène. Les mots « ami », en opposition à « trahison » et « grimace », sont ceux qui reviennent le plus fréquemment dans la pièce. En 2024, Thomas Le Douarec – magnifiquement servi par sa troupe – démontre avec brio l’actualité de l’argument dramatique moliéresque en le reliant à nos mœurs contemporaines dominées par l’usage du portable et des réseaux sociaux, et la peur panique de se couper du monde ; il le fait tout en respectant à la lettre, pour l’essentiel, le texte originel, que l’on entend remarquablement bien. « Je veux qu’on soit sincère et qu’en homme d’honneur/ On ne lâche aucun mot qui ne parte du coeur », c’est la règle absolue d’Alceste qui n’en démordra pas tant dans ses échanges avec Philinte, qui, lui, passe constamment des accommodements, qu’avec Oronte à propos de son « sonnet » (ici un méchant air rock interprété de manière irrésistible par le metteur en scène soi-même) ou avec les « petits marquis », tous ayant reçu des gages, peu engagés, de Célimène.

Actes et scènes s’enchaînent sur un fond rock judicieux et multiplient les trouvailles (par exemple celle empruntée à un célèbre jeu TV ou celle des rapprochements physiques Célimène/ Alceste que ce dernier s’emploie à ‘dés-érotiser’, marque infaillible de son refus du harcèlement autre que celui mené au nom d’un amour absolument pur et prouvé). L’interrogation sur la viabilité d’une société sans mensonge minimal ni compromis, et sur celle d’un amour entre deux êtres totalement transparent, traverse, via les rires induits par certaines situations, tout le spectacle. Toute la distribution est à citer, à commencer par un Alceste (Jean-Charles Chagachbanian) et une Célimène (Jeanne Pajon) de haut niveau. Lumières, costumes, musique, décors, accordés à la modernité de l’adaptation, sont également à la hauteur. Et, après qu’Alceste a définitivement rompu (« Trahi de toutes parts, accablé d’injustices/ Je vais sortir d’un gouffre où triomphent les vices ») le finale, chanté par toute la troupe, (« Vie, violence » de Claude Nougaro), est d’une émouvante beauté (si l’on comprend la volonté du metteur en scène de ne pas céder à une complaisance démagogique en insistant trop, le spectateur en redemanderait quand même un peu, tant ce finale est réussi).

Discours de la servitude volontaire, de La Boétie, vu au Théâtre de l’Epée de bois le 8 juin 2024. Durée: 1h10. Guetter les reprises exceptionnelles.

On s’attend à un plaisir intellectuel, et c’est déjà beaucoup, lié au fait d’entendre le puissant discours de philosophie politique écrit en 1550 par le très jeune Etienne de la Boétie (1530-1563) et publié post mortem en 1578 dans Mémoires de l’état de la France sous Charles IX. Le plaisir est au rendez-vous : cette réflexion sur le pouvoir, sur les différentes formes de la tyrannie et la facilité inquiétante des peuples à s’y soumettre, qui place le cadet des conseillers au Parlement de Guyenne, ami de Montaigne (« parce que c’était lui … »), dans la lignée des grands philosophes politiques (Platon, Aristote, Machiavel, Spinoza), on l’entend très clairement ! Mais il ne s’agit pas simplement ici d’un seul en scène se contentant d’une profération ; il y a plus : une mise en scène (d’Antonio Diaz-Florian, directeur du théâtre), un décor et des costumes (Abel Alban), une vraie interprétation (Graziella Lacagnina). Le spectateur est plongé dans une atmosphère de prétoire où l’interprète du discours, habillée en avocat, arborant épaisse chevelure, fraise et costume strict, détaille avec une diction très articulée les arguments de l’auteur à l’intention d’un greffier muet quoique réactif, manifestant par des grognements ou exclamations ses étonnements. Ce dispositif contribue à maintenir l’attention et à mieux apprécier encore des analyses politiques qui font, depuis le XVIe siècle et l’époque troublée des guerres de religion, écho à de nombreuses situations historiques ou contemporaines.

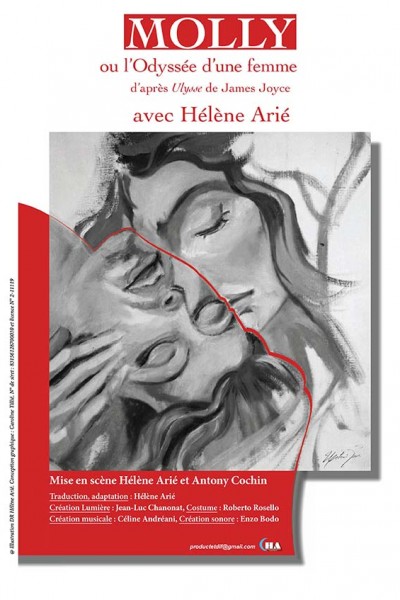

Molly, vu au théâtre Essaïon (rue Pierre au Lard, Paris 4e), le 20 mai 2024. Durée : 1 h. Jusqu’au 2 juillet, les lundis et mardis à 21 h.

Le sous-titre « l’Odyssée d’une femme » fait signe vers le mythique roman de James Joyce, Ulysse. Il s’agit du monologue terminal de cet ouvrage par lequel Molly Bloom (dans la réalité Nora, femme et inspiratrice de Joyce) fait le bilan de sa vie, principalement dans sa dimension amoureuse et sexuelle, avec une bonne dose de lucidité, d’absence de regret, de crudité et souvent d’humour (on perçoit au passage comment Beckett a pu lui-même être inspiré par Joyce, qu’il admirait, dans certains de ses monologues, comme Premier amour). C’est, au fond, un hymne à l’amour féminin consenti, comme en témoigne le cri final de bonheur et de plaisir qui ponctue le spectacle ; cela nous donne à comprendre pourquoi, du fait de son côté jugé sulfureux, le livre, publié en 1922, fut interdit en Grande Bretagne et aux USA jusqu’en 1934 et cela résonne évidemment d’une manière particulière dans notre temps présent où la question du consentement est devenue, et heureusement, une question majeure de civilisation.

« D’abord j’ai mis mes bras autour de lui oui et je l’ai attiré sur moi pour qu’il sente mes seins parfumés oui et son Coeur battait comme fou et oui j’ai dit oui je consens Oui », telle est la dernière phrase prononcée par Molly sous une lumière éclatante, avant que le noir se fasse lentement. Il faut vraiment rendre grâce à Antony Cochin, metteur en scène, et à Hélène Arié, co-metteuse en scène et interprète, de nous donner accès à ce fragment de l’Ulysse de Joyce, dont la lecture intégrale reste par ailleurs difficile. La comédienne fait vivre intensément ce monologue, elle en module admirablement les différents moments (son chant murmuré est spécialement beau), et ainsi elle nous touche.

Explosif, de Elise Wilk (traduction d’Alexandra Lazarescu), vu à l’Epée de bois (Cartoucherie) le 16 mai 2024. Durée : 1 h 15. Du 16 mai au 2 juin 2024.

C’est à nouveau la veine scolaire qui est suivie ici avec un certain brio dans une mise en scène, enlevée, de Lisa Wurmser à partir d’un texte de l’autrice roumaine Elise Wilk, récompensée par plusieurs prix, dont celui des ‘dramaturges émergents’. Explosif narre une chronique a priori ordinaire de la vie d’un lycée (somewhere in the world, car il n’y a pas d’uniformes féminins ni de proviseurs-professeurs dans les lycées publics français) avec son lot de « figures » stéréotypées : la femme de ménage qui sait et comprend (presque) tout, le proviseur imbu de son prétendu libéralisme, la psychologue à l’écoute, également mère d’élève, mais qui dans les deux cas dérape, le bon élève docile et inquiet, les filles tombant vite amoureuses du nouveau, Denis, un beau mec, expulsé de son précédent établissement, insolent, dragueur, « explosif », à l’origine de la violente explosion d’un pétard dans une salle de classe. Mais la véritable explosion se situe ailleurs : dans la tête et les sentiments du bon élève, fils de la psychologue, « garçon triste », ce qui le conduira à un fatal dénouement. Librement inspirée des Bacchantes d’Euripide, la pièce part (volontairement) dans des voies multiples, entrecoupées de séances dansées et chantées très réussies, servies par une troupe d’acteurs adultes et adolescents fort convaincants.

Toute nue, d’après Georges Feydeau et Lars Noren, conçu et mis en scène par Emilie Anna Maillet, vu à la Tempête (Cartoucherie) le 16 mai 2024. Durée : 1 h 20. Du mardi au samedi jusqu’au 26 mai à 20h30, dimanche à 16 h 30.

C’est à un véritable tour de force dramaturgique que se livre Emilie Anna Maillet en osant mêler dans la même proposition la trame du vaudeville de Feydeau et des scènes de crises conjugales exacerbées tirées du théâtre de Lars Noren (à quoi s’ajoute un peu de Virginie Despentes). Pari tenu au-delà de toute attente, tant le spectacle est enté sur la modernité et décapant, comme l’était en pointillé Mais n’te promène pas toute nue mettant aux prises un député ambitieux, sur le point de devenir ministre, et sa femme désinvolte, indifférente aux bienséances, voire critique de la futilité politique, et comme le devient la pièce – avec les injections de Noren admirablement maîtrisées par E.-A. Maillet – en glissant vers l’affrontement femme/hommes et l’affirmation puissamment féministe. Le spectacle bénéficie de l’engagement formidable de tous les comédiens, à commencer par Marion Suzanne (Clarisse Ventroux), dont la nudité n’est ici jamais gratuite mais arme de révolte, Sébastien Lalanne (Ventroux) et Denis Lejeune (Hochepaix), les deux politiques parfaitement crédibles tant dans leurs postures réalistes que dans la caricature d’eux-mêmes, Arthur Crisp (De Jaival, journaliste au Figaro) et François Merville (Victor, le domestique). C’est un coup de génie d’avoir confié à ce dernier le très subtil accompagnement à la batterie de certains dialogues. On rit beaucoup, même si jaune parfois.

Une saison de machettes, d’après Jean Hatzfeld, vu au théâtre de l’Epée de bois (Cartoucherie de Vincennes) le 10 mai 2024. Durée : 1 h 25. En tournée : Nanterre 14 mai (Maison de l’étudiant), Paris début novembre théâtre de la Concorde (ex-espace Cardin), Lyon à partir du 13 novembre théâtre Paul Garcin.

En ce trentième anniversaire du génocide rwandais, et dans le contexte des conflits internationaux meurtriers qui accablent notre monde, c’est à une représentation marquée du sceau de la nécessité que nous convie la très bien nommée Compagnie des Passeurs de mémoire dirigée par Dominique Lurcel. Celui-ci assure la mise en scène, en voix et en musique (quatre récitants, un contrebassiste), d’un récit poignant publié en 2003 par J. Hatzfeld, Une saison de machettes, composé de témoignages de génocidaires, alors en prison, d’autant plus terrifiants qu’ils ont été prononcés sur un mode neutre, où les mots « machettes », « avoisinants », « couper », reviennent en boucle pour désigner le meurtre délibéré de 800 000 à un million de Tutsis par les Hutus, leurs proches, entre le 7 avril et le 4 juillet 1994. Le type de récit fait par les protagonistes, la quasi absence de remords de la plupart d’entre eux, conduisent à une nouvelle approche de « la banalité du mal », par laquelle des gens tout à fait ordinaires sont capables de devenir, dans certaines conjonctures, de froids fonctionnaires de la mort, niant l’humanité dans les autres et en eux-mêmes.

Kevin, vu au Théâtre du Rond-Point le samedi 11 mai 2024. Durée : 1h 20. En tournée en France (Val de Reuil, Amiens, Lille, Avignon off), en Belgique et au Luxembourg, en 2024 et 2025.

Parmi les désormais assez nombreuses créations prenant l’école comme objet (par exemple Elémentaire de S. Bravard, plus récemment Qu’il fait beau… de Mélanie Charvy et Millie Duyé), Kevin occupe une place singulière, dans la lignée du travail précédent de Arnaud Hoedt et Jérôme Piron consacré à l’orthographe (La convivialité).

Leur nouvelle production relève d’un genre qu’on pourrait appeler la conférence théâtrale, fondée sur des résultats de recherche, s’employant, par des moyens ludiques (interactivité, humour, projections bien dosées en vue de soutenir l’argumentation des deux protagonistes, mis en scène par Antoine Defoort et Clément Thirion), à faire passer des analyses très sérieuses (Duru-Bellat, Dubet et d’autres sociologues, belges et français, ont été consultés). Une réussite que cette mise en théâtre des notions de base de la sociologie de la reproduction scolaire !

Kevin est cet ado fictif, idéal-type de l’élève dont le prof ne comprend pas qu’il ne comprenne pas, orienté par l’échec vers une voie professionnelle. Tout le propos, moyennes statistiques à l’appui, montre comment le système éducatif remplit une fonction quasi exclusive de tri social via une alchimie jouant des rapports entre curriculum prescrit, réel, implicite et invisible, en naturalisant scolairement les inégalités générées par les appartenances sociales originaires des élèves et leurs dispositions à s’adapter ou non aux exigences de la forme scolaire. Parmi les multiples démonstrations (encore une fois nullement pesantes!), menées tambour battant, celle qui sert de socle à l’ensemble procède d’une recherche sur la corrélation entre prénoms et réussite au bac : du côté des Joséphine, Apolline et autres Baptiste, le plus grand pourcentage de mentions TB, du côté des Kevin, Jordan, Mohamed le pourcentage le plus infime (le tout redoublé par des clivages de genre, comme on l’aperçoit).

Le spectacle a l’intelligence de ne pas se fermer sur le seul pessimisme induit par les études sociologiques, montrant des voies de réussite remarquables possibles hors des sentiers scolaires (par exemple en la personne du créateur vidéo, Kevin Matagne) mais il a valeur de lancement d’alerte pour le public qu’on doit lui souhaiter le plus large, au nom de tous les autres Kevin maltraités par le système éducatif. A inviter aussi dans toutes les formations d’enseignants, pour chercher des manières de faire autrement.

https://www.theatreonline.com/Spectacle/Kevin/81156

Sur l’aide d’un papillon, d’Emmanuel Meirieu. Vu à l’espace Kerverh à Landévant (56), le 14 avril 2024. Durée : 1 h. En tournée dans le Morbihan, à ne pas manquer (Plouay, Quimperlé, Berné, Locmalo, Josselin).

Associé au théâtre de Lorient avec sa compagnie « Bloc opératoire », Emmanuel Meirieu renoue avec l’itinérance des pionniers de la décentralisation en parcourant les routes du Morbihan. Il le fait avec le degré d’exigence et d’universalité propre au vrai théâtre populaire, en nous livrant un magnifique poème théâtral, écrit par lui à partir d’une histoire réelle, à la langue simple et en prise sur des problèmes de notre temps, ceux – d’ailleurs étroitement liés – de l’écologie et de la migration obligée de populations. Dans un décor saisissant qu’il a cosigné avec Emily Barbelin et Seymour Laval (ce dernier également aux lumières), Meirieu nous met d’abord en présence d’un comédien parapentiste, Julien Chavrial, qui – tout en démêlant les fils et dépliant son parachute aux couleurs orange et noir, telles les ailes d’un papillon monarque – nous raconte la fabuleuse histoire de cet insecte souverain capable de franchir en nuées les 5000 km séparant le Canada du Mexique. L’émotion affleure à chaque mot du récit murmuré en hommage à un frère mort accidenté en tentant de refaire en parapente le parcours des papillons, par respect et admiration – à travers eux – de l’inventivité de la nature, pourtant partout mise en péril, et par culte pour eux, semblable à celui que leur rendent les habitants des forêts du Michoacan (après avoir pondu leurs œufs les monarques y meurent, leurs descendants reprenant la migration en sens inverse). L’émotion n’est pas moindre à l’écoute du récit parallèle que, juché sur le toit d’un train chaotique, un jeune clandestin africain fait de son odyssée pour rallier l’espéré eldorado états-unien, au péril de mutilations ou de la vie même. Nicolas Moumbounou, au superbe chant, incarne le jeune homme, dont le compagnon, ayant trouvé la mort au cours du voyage, finit par s’envoler imaginairement, tel le merveilleux papillon monarque. C’est très beau. Tous les autres protagonistes de ce spectacle sont à citer (Félix Mulhenbach au son, Raphaël Chambouvet à la musique, Moïra Douguet aux costumes).

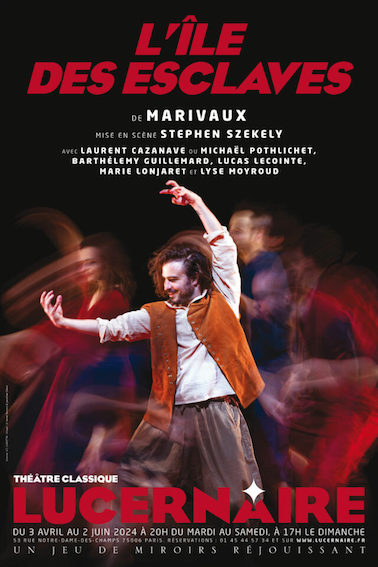

L’île des esclaves, de Marivaux, vu au Lucernaire le 9 avril 2024. Durée : 1h10. Du 3 avril au 2 juin, du mardi au samedi à 20h, dimanche à 17 h.

L’argument possiblement prérévolutionnaire de la pièce en un acte (1725), une des préférées de Marivaux lui-même, vaut à lui seul le déplacement. Deux aristocrates (Euphrosine et Iphicrate) accompagnés de leurs valets (Cléanthis et Arlequin) échouent, après une tempête, sur une île gouvernée par Trivelin, l’île des esclaves où les rôles sociaux sont inversés. Cela conduit à des scènes fortes de démasquage des habitus de classe par lesquels les maîtres s’autorisent, sous l’Ancien régime, toutes les vilenies à l’égard de leurs serviteurs. Marivaux lance ceux-ci dans une tentative de liaison amoureuse interclassiste (Cléanthis avec Iphicrate, Arlequin avec Euphrosine) avant de se raviser et de ramener tous les personnages à l’ordre social habituel, avec juste un peu de repentir dans la conscience des dominants. « La différence des conditions n’est qu’une épreuve que les dieux font sur nous ».

Quelques trouvailles de mise en scène de Stephen Szekely avec sa compagnie EDLC (Les échappés de la coulisse) : les chorégraphies initiale et terminale, un Trivelin magicien à la manière du Prospéro de La tempête, la manipulation que Cléanthis fait à un moment d’Euphrosine comme une marionnette …

Des ombres et des armes de Yann Reuzeau, vu à la Manufacture des abbesses, le 30 mars 2024. Durée : 2 h. Jusqu’au 14 avril, puis du 19 avril au 5 mai ; sera repris à partir du 22 août.

Si la fonction du théâtre (comme du cinéma d’ailleurs) est, dans sa version « réjouissance de haute tenue et intensité » (selon Bertolt Brecht), de refléter les problèmes du temps, Yann Reuzeau répond parfaitement à cette définition. Il n’hésite pas en effet, avec cette pièce à personnages multiples, à s’emparer de la question du terrorisme islamiste, de la lutte menée contre lui par la DGSI (à travers des figures de policiers souvent en contradiction les uns avec les autres dans le choix de leurs options idéologiques et, presque en conséquence, de la stratégie à adopter), mais aussi des positions d’une extrême droite fasciste et raciste qui viennent se superposer et brouiller les enjeux. C’est écrit à la façon d’un thriller qu’on suit avec beaucoup d’intérêt, plusieurs intrigues (notamment amoureuses) se mêlent autour d’une trame centrale (la traque d’un terroriste). On pense (c’est un compliment) à un scénario possible de série, on peut néanmoins estimer (petite restriction) que trop de choses sont concentrées dans un même moment théâtral (entre autres, la mère policière qui tire consciemment sur son propre fils). Ce spectacle dégage beaucoup d’énergie, grâce au jeu hyper-dynamique des sept comédiens tous à citer, dans la mise en scène efficace de Reuzeau lui-même et dans la scénographie convaincante, à partir de petits moyens,de Goury.

Come Bach, vu au théâtre du Lucernaire le 20 mars 2024. Jusqu’au 26 mai (durée 1h 15).

Mis en scène par Gérard Rauber, servi par des musiciennes de grand talent, Anne Baquet (voix), Claude Collet (piano), Amandine Dehant (contrebasse), Anne Régier ou Ariane Bacquet (hautbois), ce spectacle musical nous entraîne dans un parcours Bach endiablé, générateur de bonne humeur, bien appréciable par les temps moroses et inquiétants que nous vivons. Si toutes les interprétations captent notre attention, mentions spéciales pour la Toccata jouée sur quatre « orgues orales » (c’est-à-dire avec embouchure dans laquelle on souffle), et pour le « Zapping alphabétique » (pot-pourri final). A voir et écouter en famille.

Lisbeth’s, de Fabrice Melquiot. Vu à La Manufacture des abbesses (rue Véron, Paris, 18e) le 22 mars 2024.

La réputation de l’auteur Fabrice Melquiot n’est plus à faire, tant il a publié et été joué ces deux dernières décennies. Avec Lisbeth’s, c’est un récit fort à deux voix sur la passion amoureuse et sa déréliction qu’il nous livre et que Valentin Rossier a très intelligemment adapté. Au lieu de faire interagir en situation de réalité les deux personnages, Pietr et Lisbeth, il a choisi de les placer en dispositif frontal avec la salle, chacun face à un micro. Sur une création musicale indispensable de David Scrufari et sous les justes lumières de Jonas Bülher, les deux comédiens (Rossier lui-même et Marie Druc) nous embarquent littéralement dans le voyage de leur intimité passionnelle et sexuelle, avec des modulations de voix très prenantes, dont l’humour n’est pas absent, non plus que les drames. A la fin, Lisbeth n’est plus Lisbeth, Pietr ne la reconnaît véritablement plus. On peut penser parfois à David Lynch par le mystère entourant certaines séquences (le doigt de Pietr sectionné par l’enfant dont on ne sait plus s’il existe, l’étrangeté de l’autre Lisbeth), parfois à Proust (quand Albertine perd soudain tout charme), mais c’est bien la langue à nulle autre pareille de Melquiot que nous entendons, tout à la fois poétique et ne répugnant pas à la trivialité, le plus souvent fascinante, ainsi proférée. Jusqu’au 11 mai (Durée : 1 h 10).

Enfance, d’après Nathalie Sarraute, vu au Théâtre de Poche Montparnasse le 9 mars 2024. A voir du mardi au samedi à 19 h.

Tristan Le Doze a déjà excellemment mis en scène des textes écrits pour le théâtre par Nathalie Sarraute, tels que Pour un oui, pour un non ou Le silence, et d’autres. Nathalie Sarraute, dont le critique Jean-Yves Tadié a pu dire qu’elle faisait entendre « une musique de chambre » qui « en quelques notes égalait … toutes (les) symphonies héroïques » de la littérature contemporaine. C’est cette petite musique de chambre, parfois bouleversante, que le metteur en scène, servi par deux magnifiques interprètes, Anne Plumet et Marie-Madeleine Burguet, a choisi de nous faire entendre. Il a procédé à un subtil découpage du récit Enfance retraçant les premières années de Natalia, entre 1900 et 1912 jusqu’à l’entrée au lycée Fénelon, tiraillée entre son père et sa mère séparés, entre sa Russie natale et son Paris d’adoption. Dans un dispositif très simple (deux chaises sur fond noir), les deux comédiennes, dont le rappel chez l’une et l’autre d’un même vêtement renvoie au dédoublement de la narratrice qui s’interpelle elle-même, font vivre, avec beaucoup de pudeur et de délicatesse, cette première enfance de Nathalie Sarraute, traversée de petits drames, à la fois communs et exceptionnels, toujours exprimés dans un style sans pathos, et qui nous émeuvent d’autant. A voir du mardi au samedi à 19 h.

Incandescences, écrit et mis en scène par Ahmed Madani, Théâtre de la Tempête (Cartoucherie de Vincennes), les 29 février et 1er mars 2024. Salle Jean-Marie Serreau. Durée : 1h 45. Jusqu’au 31 mars.

On reste époustouflé par la qualité du travail réalisé par Ahmed Madani avec des jeunes de banlieue non professionnels, mais en donnant l’impression. Cela depuis longtemps, comme le signale « Episode 3 », venant après « Illuminations » (2012) et « F(l)ammes » (2016). Le projet, indiqué par le sous-titre « Face à leur destin », n’est pas facile : il s’agit de faire se raconter, y compris dans leurs secrets les plus intimes, des jeunes d’origines diverses, aux parcours percutés par leurs conditions de vie en banlieue avec ce que cela signifie en matière d’économie, de culture, de religion, de reconnaissance. Tout est impressionnant : l’écriture, par A. Madani lui-même, soutenue sans ignorer les codes langagiers de banlieue, la mise en scène au cordeau, la prestation des jeunes « comédiens », leur manière de soliloquer ou de se mouvoir, danser collectivement …

Salle Copi : Nora, Nora, Nora, De l’influence des épouses sur les chefs-d’oeuvre, d’Elsa Granat d’après Maison de poupée d’Ibsen. Durée : 2h15. Jusqu’au 31 mars.

La proposition d’Elsa Granat est très intéressante. Elle consiste à déconstruire en quelque sorte le mythe Ibsen (scène inaugurale) et à mettre sa personne, son œuvre et le personnage de Nora dans Maison de poupée en perspective critique, en abyme à plusieurs niveaux : les rapports d’Ibsen à son épouse, ceux de Nora avec Torvald dans la pièce, l’image de Nora après qu’elle a quitté mari et enfants, représentée par plusieurs comédiennes et à différents âges. C’est dire le vertige provoqué par ces superpositions, dans un environnement de bric-à-brac signifiant l’étroitesse bourgeoise de la société norvégienne en particulier, de toutes celles qui oppressent les femmes en général. L’hymne à la libération féminine est manifeste et n’a parfois peut-être pas besoin d’être surligné, car la folie de l’enfermement physique et moral de plusieurs scènes réussies y suffit. Si tout n’est pas égal dans ce spectacle, les amateurs d’invention théâtrale (en un sens non intellectualiste) y trouveront leur compte.

La vague, vu au Centre d’art de Vélizy-Villacoublay, L’Onde (sic). D’après le roman éponyme de Todd Strasser et le film « Die Welle » de Dennis Gansel.

S’inspirant du livre et du film, eux-mêmes basés sur une histoire vraie (Palo Alto, 1967), Marion Conejero (également actrice dans la pièce) en propose une adaptation scénique convaincante, avec sa compagnie de jeunes comédiens « Les chiens andalous ». La pièce a pour sujet l’expérience menée par un professeur d’histoire désireux de montrer à ses élèves in vivo, en les utilisant comme cobayes, la montée d’un processus totalitaire identique à celui de la montée du nazisme en Allemagne (dont il a initialement rappelé dans son cours les traits majeurs). Cela passe par la conjugaison de « la force par la discipline », « la force par la communauté », « la force par l’action », la création d’un salut et d’un emblème de reconnaissance, le recours à l’intimidation et à la violence … Le projet « prend » chez la plupart des élèves, sauf une, menacée et dès lors en danger, au-delà de ce que le prof attendait, vite débordé et lui-même pris à son propre jeu de petit fürher, jusqu’à ce qu’il décide d’y mettre le terme, sans doute trop tard. Une scène de Richard III évoquant « l’hiver de notre mécontentement » (devenu titre d’un livre de T.B. Reverdy), jouée à tour de rôle par les élèves, scande la montée du fascisme qui s’appuie sur les frustrations des plus faibles et l’absence de perspectives offertes à la jeunesse. Même si, au fond, l’explication sous-jacente est plus psychologique que vraiment politique (ce qu’on peut regretter d’un point de vue intellectuel), ce spectacle théâtralement réussi peut être dit « d’utilité publique » et vu par des adolescents à partir de 13 ans (et bien sûr pas seulement eux). Durée : 1h 45. En tournée à : Angoulême, Saintes (Gallia), Brioux-sur-Boutonne, Maison Maria Casarès à Alloue, Thouars.

On est là, Expérience#2, de Pauline Sales, vu au studio ESCA d’Asnières, le 24 février 2024. Durée : 2 h. A voir, jusqu’au 3 mars.

Comme chaque année le metteur en scène et directeur de l’école de théâtre par alternance ESCA, Paul Desveaux, a fait appel à un auteur ou une autrice de qualité pour travailler sur un spectacle avec ses élèves. Avec Pauline Sales, dont Les Femmes de la maison notamment nous avait ravis, nous ne risquions pas d’être déçus. Pari réussi : On est là, écrit en partie au plateau avec de jeunes comédiens, peut croiser au passage les problématiques existentielles de plusieurs d’entre eux, et bien au-delà.La pièce prend en effet pour argument le choix d’une partie de la jeunesse de changer de vie pour changer la vie (l’expression rimbaldienne n’est cependant pas utilisée), en nous montrant l’installation d’un « collectif » à la campagne, ses intentions révolutionnaires et les violents débats internes, les difficultés de la vie commune, les incompréhensions de la population locale, et la confrontation inattendue avec une ancienne terroriste réfugiée là (personnage inspiré d’une protagoniste d’Action directe), le tout noué dans un déroulement narratif prenant. Toutes les situations sont fort bien incarnées, les dialogues convaincants et percutants, parfois drôles, les problèmes contemporains liés à la surproduction et à l’exploitation capitaliste ainsi que touchant l’avenir de la planète sont abordés sans pesanteur. C’est un plaisir rare de voir évoluer sur scène 11 comédiens (10 apprenti.e.s de l’ESCA et une comédienne confirmée, Lisa Schuster) fort bien dirigés ; rien de manichéen au total, jusqu’au personnage de l’indic infiltré dans le collectif.

Moby Dick, vu au théâtre du Lucernaire le 21 février 2024. Durée : 1h 20. Jusqu’au 3 mars du mardi au samedi à 19 h., dimanche 17h. 30, puis en tournée.

Dès l’entrée en salle, nous sommes accueillis « à bord » par quatre matelots aux visages burinés ; cris de mouettes, vent dans les cordages, l’illusion maritime est installée. Nous voilà embarqués sur le Pequod en partance pour la pêche à la baleine immortalisée par Hermann Melville en 1851. C’est Ismaël qui nous conte son aventure dont il est le seul à être revenu vivant. Dans un décor minimal suggestif fort bien utilisé, les quatre comédiens (en alternance) de la compagnie « Les Vagabonds » se démultiplient avec une énergie telle que nous avons l’impression qu’ils sont beaucoup plus nombreux à créer l’agitation de tout un équipage. De cet ensemble supposé, émergent le dangereux Queequeg, devenu ami du narrateur, le raisonnable second Starbuck, et surtout le redoutable capitaine Achab, celui dont une jambe a été avalée naguère par une baleine et qui coûte que coûte veut prendre sa revanche en chassant Moby Dick, l’invincible cachalot blanc. Une formidable bataille finale avec l’animal les engloutit tous, laissant Ismaël seul à sa méditation. Un spectacle recommandé pour les jeunes, mais pas seulement !

Le Cid, vu au théâtre Artistic Athévains le 22 février 2024. Durée : 1h. 40. Jusqu’au 31 mars, horaires différenciés du mardi au dimanche

Du chef-d’oeuvre de Corneille, Frédérique Lazarini a réalisé une adaptation et une mise en scène très convaincantes, même si les rôles de l’Infante et de sa gouvernante comme ceux de gentilshommes castillans ont disparu et si celui d’Elvire, la suivante de Chimène, est tenu – remarquablement – par un homme (Guillaume Veyre). Costumes (Dominique Bourde et Isabelle Pasquier), lumières (François Cabanat et Xavier Lazarini) ainsi que scénographie très stylée du même F. Cabanat, tout concourt à « actualiser » le grand classique, tout en le respectant pleinement et en lui donnant une dimension de vendetta méditerranéenne revendiquée. N’était la profération de « plein air » qui leur est demandée et s’avère parfois un peu excessive dans un petit théâtre, tous les comédiens sont complètement à la hauteur de la tragédie cornélienne, à commencer par les deux héros (Arthur Guezennec et Lara Tavella) sans oublier Philippe Lebas (Don Diègue), Cédric Colas (Don Gomès et le roi), Quentin Gratias (Don Sanche). Devenus raretés au théâtre de nos jours, les combats d’épée sont fort bien réglés, et le mouvement collectif des hommes autour de Chimène au cinquième acte est une jolie invention de mise en scène (entre autres), mettant en valeur sa « résistance ».

« France dégage ! », France-Afrique, la rupture ? Grand Reporterre # 9. Vu au Théâtre du Point du Jour, Lyon (5earr.).

Il faut saluer, à l’occasion de cette performance, l’initiative du très vivant théâtre lyonnais du Point du Jour qui, deux fois par saison depuis 2020, propose à des artistes et journalistes de « mettre en pièce » l’actualité (pour exemples : Désobéissance civile, Cyberféminisme, Ecologie et énergie, La fabrique de la domination, Mémoires pour l’égalité et contre le racisme).

Il faut saluer, à l’occasion de cette performance, l’initiative du très vivant théâtre lyonnais du Point du Jour qui, deux fois par saison depuis 2020, propose à des artistes et journalistes de « mettre en pièce » l’actualité (pour exemples : Désobéissance civile, Cyberféminisme, Ecologie et énergie, La fabrique de la domination, Mémoires pour l’égalité et contre le racisme).

Cette fois, grâce à la collaboration de la metteuse en scène Angélique Clairand et de la journaliste du Monde AfriqueCoumba Kane, et de deux comédiens (Quentin Alberts, Kadiatou Camara), c’est le système de la Françafrique qui, dans une rétrospective brève mais efficace (préparée en 5 jours seulement!) de De Gaulle à Macron, est mis en pièces. C’est percutant, drôle et, même si cela reste à la surface des mécanismes politiques(durée : 1 h 15 avant quelques échanges avec la salle), critique et informatif. Rendez-vous au prochain Grand Reporterre à l’automne.

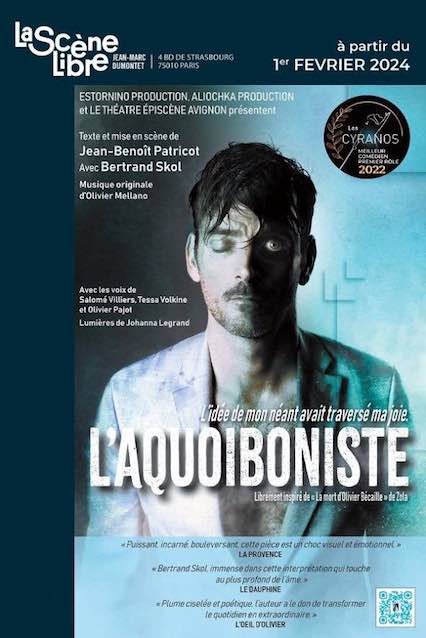

L’aquoiboniste, de Jean-Benoît Patricot. Vu à La scène libre (Paris, 4 bd de Strasbourg) le 10 février 2024.

L’aquoiboniste, de Jean-Benoît Patricot. Vu à La scène libre (Paris, 4 bd de Strasbourg) le 10 février 2024.

S’inspirant de la nouvelle de Zola La mort d’Olivier Bécaille (qui raconte comment le héros tombé en catalepsie, tenu pour mort, et enterré, réussit à s’extirper du tombeau pour revivre), l’auteur et metteur en scène J.-B. Patricot en a offert à l’excellent comédien Bertrand Skol une transfiguration aux résonances intimes dans la vie de chacun des deux hommes.

Mis en face de ce qu’il croit être la Near Death Experience du narrateur, c’est en fait à une autre signification de celle-ci que le spectateur est confronté : l’expérience de la mort de l’aimée et l’épreuve ultime du sens qui s’ensuit. Beau travail musical d’Olivier Mellano et sur les lumières de Johanna Legrand. Durée : 1h15. A 21 h., jusqu’au 24 mars.

Vania ! D’après Tchekhov, vu au Théâtre de Châtillon le 3 février 2024.

Vania ! D’après Tchekhov, vu au Théâtre de Châtillon le 3 février 2024.

Utilisant un beau plateau dépouillé, parsemé d’objets réduits à l’essentiel (tapis, chaises, samovar), Gilles Bouillon nous livre une version resserrée autour de cinq personnages (on ne voit jamais le professeur Serebriakov mais il est là tout le temps), très convaincante et émouvante d’Oncle Vania, ce grand texte de discrète méditation sur le sens d’exister. Avec ses comédiens tous excellents (Christophe Brault, Nine de Montal, Olivier Augrond, Sumaya Al-Attia, Philippe Dusseau), il a d’abord créé et joué ce spectacle de village en village dans le département du Gers, s’inscrivant ainsi totalement dans l’esprit du théâtre populaire de haute tenue à la façon de Jean Vilar et de Jean Dasté. Au gré de l’actuelle tournée en France, il ne faut pas manquer l’occasion de saisir au passage une des plus belles représentations de Vania de ces dernières années. Durée : 1h 40.

Un chapeau de paille d’Italie, vu au théâtre du Lucernaire le 26 janvier 2024.

Le chapeau, encore et toujours (depuis 1851 !). A la différence de la récente version Françon finalement très, trop, conventionnelle, la compagnie de l’Eternel été (drivée par Emmanuel Besnault et Benoît Gruel) a choisi de réduire en miettes le texte de Labiche (d’ailleurs pas extraordinaire), n’en gardant que la trame (chapeau mâché par un cheval, et compromettant l’honneur d’une femme mariée – il faut le chapeau !) et quelques répliques-cultes (« Mon gendre, tout est rompu »). Il fallait oser un décor façon « grand paradis blanc » parsemé de nounours et de matelas moelleux, oser dynamiter l’intrigue pour nous propulser dans un grand délire onirique et burlesque entraînant notre jubilation à participer à une bataille de peluches, à aimer revoir des bébés à la Jean-Christophe Averty, à communier avec la formidable énergie déployée par les cinq comédiens. Un parangon de ce qu’est la créativité théâtrale ! Durée : 1 h 15. A 19h., du mardi au samedi jusqu’au 17 mars.

Contes et Légendes, de Joël Pommerat, vu au théâtre de la Porte Saint-Martin le 27 janvier 2024.

Selon un mode d’écriture déjà remarquablement mis en œuvre dans sa Réunification des deux Corées (suite de variations sur un thème, dont on perçoit seulement peu à peu les liens tissés), Joël Pommerat s’empare ici du thème central de l’humanisation de plus en plus sophistiquée des robots (« personnes artificielles ») désormais dotés de capacités sensibles. Toutes les saynètes enchaînées y font allusion, plus ou moins directement, de manière plus ou moins drôle ou émouvante, sinon glaçante, toujours dans une forme théâtrale admirablement réussie. Sur ce thème se greffent en permanence les problématiques du genre, des relations ados-parents, du machisme. Le tout est magnifiquement servi par un ensemble de jeunes comédiennes bluffantes se faisant passer pour des gamines ou des gamins ou … des robots. De la fonction de critique sociale du théâtre exercée à son plus haut niveau. Durée : 1h50. A 20h30, jusqu’au 31 mars.

Looking for Jaurès, de Marie Sauvaneix et Patrick Bonnel, vu au Théâtre Essaïon (75004) le 23 janvier 2024, durée : 1h 20. Les lundis et mardis jusqu’au 2 avril.

Sans incarner d’emblée la grande figure du socialisme, l’initiateur, co-auteur et interprète Patrick Bonnel se met dans la peau de Jean-Patrick, comédien d’un certain âge, en difficulté (et par là en questionnement sur la marche du monde), qui rencontre fantasmatiquement Jaurès et entre en dialogue avec lui. S’il ne s’agit donc pas d’une reconstitution frontale et immédiate, c’est plus subtil : Jaurès s’installe en lui à la mesure de son talent de comédien selon la définition de Jouvet (« celui qui est habité par un personnage »), ce qui nous vaut – à la fin – des incarnations poignantes à travers quelques grands derniers discours restitués, Lyon Vaise le 25 juillet 14, Bruxelles le 29. Alors que Patrick Bonnel a quitté le costume et la perruque un moment endossés, cela s’achève par le vibrant discours à la jeunesse de 1903, témoignant tout à la fois l’actualité de Jaurès et le rôle éminent du théâtre dans la critique sociale quand il est porté par des artistes comme les deux auteurs et leur équipe technique. https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1050_looking-for-jaures.html

Le problème lapin, cartographie 7, de Frédéric Ferrer, vu au Théâtre du Rond-Point le 10 janvier 2024.

Septième volet d’une cartographie de l’Anthropocène entreprise depuis 2010 par F. Ferrer, auteur, metteur en scène, acteur, géographe (après notamment A la recherche des canards perdus ou Pôle Nord), ce Problème Lapin se présente comme une conférence sur le lapin (Oryctolagus cuniculus) prononcée par lui-même et sa complice, Hélène Schwarz. C’est un mélange savoureux de savoirs vrais, scientifiques et historiques (on y découvre des faits étonnants), et de dérapages verbaux hilarants tirant vers le nonsense à l’anglaise. On rit beaucoup mais, mine de rien, le spectacle porte un message écologique traversé d’interrogations plus que de réponses, montrant la complexité des problèmes liés à l’Anthropocène. On peut y courir pour passer un moment très amusant et fort intelligent.

Théâtre du Rond-Point jusqu’au 27 janvier. Durée : 1h 15.

Fini de rire, on ferme, de et par Popeck, vu au Théâtre de Passy le 31 décembre 2023.

Hommage à Popeck (88 ans) dont c’était en principe la dernière en ce dernier jour de 2023, même si, comme il le dit, un comédien ne doit jamais dire « fontaine … ». Un humour yiddish jamais refermé sur lui-même, souvent touchant même s’il ne s’interdit pas quelques plus gros traits, un hommage – au passage – à Devos et à Brassens ; à côté de quelques nouveaux sketchs, une reprise de standards comme les caleçons molletonnés et la carte du restaurant … A défaut du spectacle vivant, un DVD « C’est la dernière fois ».

Cabaret de l’exil. Femmes persanes, vu au Théâtre équestre Zingaro le 22 décembre 2023.

La magie du lieu fait toujours son effet quand on pénètre dans les salles en bois du théâtre Zingaro à Aubervilliers et qu’on s’installe dans la salle du spectacle dans le clair-obscur des bougies. Bartabas a conçu un hommage aux femmes persanes et à la dénonciation de leur persécution en Iran sans beaucoup de mots (toutefois quelques beaux poèmes sont dits par des écuyères de toutes tailles et corpulences, sans aucune discrimination) et sur de très belles musiques jouées en direct par un orchestre lui-même féminin. Les mollahs sont raillés sur leurs ânes poussifs, les femmes célébrées sur de magnifiques chevaux avec la complicité desquels elles exécutent des prouesses. Tout est beauté. Théâtre équestre Zingaro, Aubervilliers, 176 av. J. Jaurès, jusqu’au 31 mars 2024. Durée : 1h 40.

Notre vie dans l’art, de Richard Nelson, vu au Théâtre du Soleil le 16 décembre 2023.

Changement de décor chez Ariane Mnouchkine. Celle-ci a en effet invité le metteur en scène états-unien R. Nelson, dont elle a elle-même traduit la pièce, à investir la Cartoucherie : au lieu du grand plateau habituel, c’est sur un plateau très resserré que nous assistons aux échanges des 11 comédiens de la troupe de Stanislavski en tournée à Chicago en 1923. Si n’est pas Tchekhov qui veut en matière d’écriture de la vie ordinaire (le début), la pièce « prend » très fort dès qu’apparaissent des enjeux : la menace politique en provenance du gouvernement bolchevik, les moyens de poursuivre la tournée quand il apparaît que les artistes se sont fait gruger par des promoteurs locaux, la réflexion sur l’art du jeu déployée l’air de rien par le patron Stanislavski (de qui est inspiré le titre de cette magistrale mise en abyme). Cartoucherie de Vincennes jusqu’au 3 mars 2024. Durée : 2 h 10.

L’Avare, de Molière, vu au théâtre de l’Epée de bois (salle en pierre) en octobre 2023.

Après un début un peu plan-plan, tout bascule avec l’arrivée d’Harpagon, en la personne d’un Olivier Broche absolument survolté, qui fait tantôt rire tantôt peur (vraiment) ; bref, il est formidable au sens ancien de ce qualificatif. Pari réussi pour Olivier Lopez (cie La Cité Théâtre) : sa mise en scène fait bien émerger ce qu’il estime à juste titre être au coeur de la pièce, l’intense conflit des générations. Remarquons au passage, sans offenser ses autres partenaires, un Cléante, fils de l’avare, tout à fait étonnant (Gabriel Gillotte, promis à un bel avenir). A voir désormais au Havre (le Volcan), à la MC de Nevers, au Carré de Château-Gontier, au Gallia de Saintes, à la Cidrerie de Beuzeville, au théâtre des Halles d’Avignon, au théâtre du Briançonnais, puis aux Deux rives de Charenton-le-Pont. Durée : 2 h. 10.

Richard II, de Shakespeare, vu au TNP Villeurbanne le jeudi 16 novembre 2023.

Sur la très belle traduction de Jean-Michel Desprats, Christophe Rauck nous livre un Richard II d’une grande modernité théâtrale, jamais gratuite et parfaitement maîtrisée. Tout concourt à la réussite : jeux des ombres et lumières superbement travaillées, renouvellement du combat d’épées, partie musicale au violoncelle, utilisation pertinente d’une vidéo de vagues menaçantes inspirée d’Ange Leccia … Dans le rôle-titre, Micha Lescot confirme lui aussi toute la modernité de son jeu et la plasticité de son corps, par où passe sa relation au pouvoir, un temps possédé puis irrémédiablement perdu ; toute la troupe très homogène est à saluer.

A voir au Théâtre des Amandiers-Nanterre du 2 au 22 décembre 2023, du mardi au vendredi à 19h 30, le samedi à 18 h, le dimanche à 15 h. Durée : 3 h. avec entracte.

Un chapeau de paille d’Italie, vu au théâtre de la Porte Saint-Martin le jeudi 23 novembre 2023.

Labiche (1815-1888) est un vaudevilliste nettement inférieur à Feydeau (1862-1921), c’est entendu. Un de nos plus grands metteurs en scène vivants, Alain Françon, s’empare de ce texte pour en faire un spectacle « de qualité », accompagné musicalement par le groupe Feu Chatterton. Il faut cependant attendre le cinquième et dernier acte pour retrouver vraiment la patte du maître, celui qui nous avait tant éblouis avec sa Cerisaie et plus récemment sa merveilleuse Seconde surprise de l’amour. Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu’au 31 décembre. Durée : 2 h.

Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu’au 31 décembre. Durée : 2 h.

« Qu’il fait beau cela vous suffit », vu au théâtre L’Etoile du Nord (rue Agutte, 18e arr.) le samedi 25 novembre.

C’est un vers d’Aragon et le titre du spectacle, une scène dans une salle de classe l’évoquant et montrant des élèves réputés en difficulté donner au poème une formidable portée, chacun avec son inventivité émouvante. Il n’était pas facile de traiter dramaturgiquement un collège REP (Réseau d’Education Prioritaire), sujet de la pièce. Pari totalement réussi, avec originalité et dynamisme dans le texte, la mise en scène et le jeu, mêlant acteurs professionnels et ados du centre Kirikou (dirigés par Charles Dunnet). Bravos enthousiastes à tous les protagonistes, et aux autrices et metteuses en scène Mélanie Charvy et Millie Duyé.

A voir désormais en d’autres lieux et avec d’autres jeunes. Durée : 1h 45.

Ruy Blas, de Victor Hugo, vu à L’épée de bois le dimanche 19 novembre 2023

Dans cette mise en scène d’Olivier Mellor (Compagnie du Berger), on se laisse constamment emporter par la puissance du verbe hugolien, même si le traitement des scènes nous a paru inégal. Les deux derniers actes sont très réussis ; mentions spéciales à Don César de Bazan (Rémi Pous), Don Salluste (Stephen Szekely) et Ruy Blas soi-même (Emmanuel Bordier).

Du 16 novembre au 3 décembre 2023. Jeudi, vendredi et samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30.

Théâtre de l’Épée de Bois, Salle en pierre, La cartoucherie, Paris 12e.

Farces et nouvelles de Tchekhov, vu au Lucernaire les 8 et 14 novembre 2023.

Toujours un régal de drôlerie grinçante que de revoir ces piécettes de Tchekhov (avant ses grandes pièces inoubliables). Le metteur en scène Pierre Pradinas nous sert ces formes légères en deux volets comprenant les célèbres Méfaits du tabac, L’ours (sic), La demande en mariage, plus La mort d’un fonctionnaire et Un drame. Dans ces deux nouvelles adaptées, Philippe Rebbot nous entraîne irrésistiblement dans des abîmes de rire.

Du 8 novembre 2023 au 7 janvier 2024, à 19 h du mardi au samedi, à 16 h le dimanche (deux fois 3 pièces, au choix)