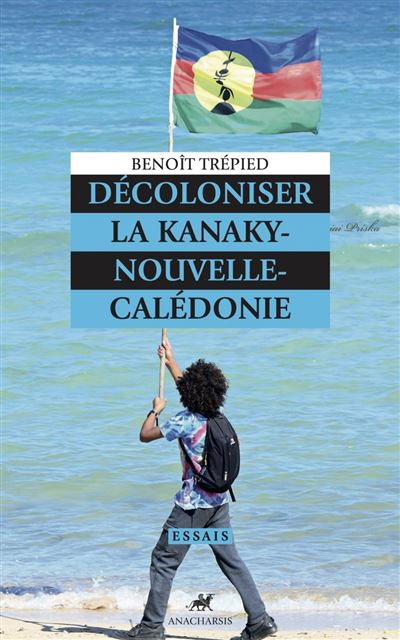

Benoît Trépied, anthropologue au CNRS, très bon connaisseur du monde kanak sur lequel il travaille depuis longtemps, analyse les causes politiques et sociales de ces émeutes. (a/s de Benoit Trépied, Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, éditions Anacharsis, 2025, 288p., 20€)

Le 13 mai 2024, des émeutes éclataient en Nouvelle-Calédonie, ahurissantes par leur soudaineté et leur intensité pour l’opinion publique de France hexagonale : les plus anciens avaient l’impression de revoir des images qui les ramenaient quarante ans en arrière, au milieu des années 1980. Et même les observateurs qui suivent de près l’actualité calédonienne étaient stupéfaits de l’ampleur et de la violence de ce mouvement – qualifié d’insurrectionnel par les autorités locales – où se mêlaient révolte politique et fureur nihiliste d’une partie de la jeunesse kanak.

Les causes

Aussi brutal qu’il ait été, ce 13 mai n’est pas venu de nulle part. Pour comprendre ce qui s’est joué à ce moment-là, et les perspectives qui s’offrent aujourd’hui à la Nouvelle-Calédonie, il faut lire l’excellent ouvrage de Benoît Trépied. Il remonte, bien sûr, parce qu’il faut toujours partir de là, à la colonisation de peuplement dans la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à la remise en cause, à partir de 2020, du processus de décolonisation engagé par les accords de Matignon de 1988 et poursuivi par l’accord de Nouméa en 1998.

Au-delà des bilans politiques et économiques de cette période, il montre avec finesse les évolutions sociales et culturelles allant dans le sens du « destin commun » qui était l’ambition de ces accords et, inversement, le poids des préjugés et des représentations qui peuvent conduire certains à ignorer ou à invisibiliser les Kanak dans leur propre pays, soulignant combien le temps nécessaire à la « décolonisation des esprits » est infiniment plus long que celui des processus politiques.

L’auteur retrace la succession de manquements à l’impartialité de l’État qui ont modifié la donne politique à partir de 2021, avec un troisième référendum auquel les Kanak, en période de deuil post-Covid, n’ont pas participé, et avec la nomination au gouvernement de la cheffe de file des non-indépendantistes. Revenant sur le long cheminement des Kanak, qui ont progressivement accepté de partager le droit à l’autodétermination du peuple autochtone avec les descendants des colons, il explique avec précision comment la question du dégel du corps électoral a constitué un marqueur politique majeur, à l’origine de la révolte de mai 2024. Mais il montre aussi comment l’insurrection de la jeunesse kanak des communes du Grand Nouméa s’est greffée sur cette révolte politique, soulignant que, contrairement à la situation des années 1980, plus de la moitié des Kanak habitent aujourd’hui en ville, que la province Sud – dirigée par les non-indépendantistes – a complètement négligé la situation économique, sociale ou scolaire de ces populations, mais que les élus indépendantistes, cultivant l’image du Kanak en tribu, n’y ont pas été davantage attentifs.

Le lourd bilan des émeutes

Ces émeutes – qui auraient pu être évitées si l’exécutif n’avait pas été sourd et aveugle aux avertissements nombreux et divers qui lui avaient été adressés – ont fait des dégâts considérables. Humains, économiques et sociaux, d’abord : 14 morts, plus de deux milliards d’euros de dégâts, 900 entreprises, 200 maisons et 600 véhicules détruits, plus de 7 000 emplois perdus, soit plus de 10 % de l’emploi salarié privé, dans un pays déjà fragilisé par la crise des usines de transformation du nickel, dont deux sur trois sont à l’arrêt. Politiques, ensuite : des fractures majeures se sont rouvertes, le racisme s’est exprimé sans retenue sur les réseaux sociaux – de part et d’autre –, et la crise économique rend la Nouvelle-Calédonie encore plus dépendante de la France. L’espoir de rassembler les Calédoniens, autour du peuple kanak, dans un destin commun, a considérablement reculé, même s’il y a aussi eu de vraies chaînes de solidarité dans certains quartiers populaires de Nouméa ou dans des communes de brousse, quand les approvisionnements manquaient.

Renouer avec l’impartialité de l’État

C’est de cette situation qu’a hérité Manuel Valls quand il a été nommé ministre des Outre-mer en décembre 2024. En quelques semaines, il a su renouer avec une méthode éprouvée, celle initiée par Michel Rocard en 1988, prolongée par Lionel Jospin en 1998 et que tous les gouvernements avaient suivie – jusqu’à celui d’Édouard Philippe, inclusivement. Cette méthode est fondée sur l’impartialité de l’État, la recherche du consensus par le dialogue et le temps nécessaire à la négociation, la perspective d’une véritable émancipation. Tous les acteurs ont salué cette reprise de l’écoute et du dialogue et sont revenus autour de la table de négociations.

Mais, comme le souligne l’auteur, il n’y aura pas d’aboutissement qui ne passe, à un moment ou à un autre, par la reconnaissance de la souveraineté confisquée en 1853 lors de la prise de possession, et par la construction de nouveaux liens avec la France, qui pourrait ainsi à la fois conserver son pouvoir d’influence dans le Pacifique sud et montrer que, pour une fois dans son histoire, elle a su mener à son terme une décolonisation harmonieuse et réussie.

Jean-François Merle

Article paru dans L’ours 541 mai-juin 2025