Lire ci-dessous les chroniques d’André Robert

18/07 : Fast / La colère

17/07 : Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer /Brel / Une peau plus loin /Wasted,

16/07 : Le canard sauvage / Quatre mains / Last Day

15/07 : Roda favela / L’art d’avoir toujours raison

Avignon off. Fast, de Didier Poiteaux, vu au Théâtre des Doms, le 18 juillet 2025.

Les comédiens Didier Poiteaux (recherches et textes, conception et jeu) et Olivier Lenel (conception et jeu, mise en scène) appartiennent à la compagnie l’INTI théâtre, co-fondée par le premier à Bruxelles dès 2005, avec la mission d’éclairer et de mettre à distance critique, pour le jeune public et au-delà, des phénomènes caractéristiques des sociétés occidentales contemporaines, faisant problème. En l’occurrence, il s’agit de la mode, de la fast fashion poussant à une consommation effrénée sans véritable besoin initial : peut-on se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ?

Documentaire (fondé sur un travail de recueil d’informations précises, notamment d’ordre statistique, d’ateliers dans des écoles, de réalisation d’entretiens menés pendant plusieurs années par Didier dans plusieurs coins du monde), ce théâtre n’en est pas moins ludique, interactif, et constamment plaisant. Les deux protagonistes circulent dans l’allée ménagée entre deux rangées de spectateurs et procèdent, comme dans les jeux télévisés, par questions-réponses et création d’ambiance ‘sympa’ auprès du public. Ils renvoient d’abord sur un ton badin à notre mémoire des modes successives avant d’en dévoiler, de façon sérieuse et critique, les dessous les plus sombres. Même si on le sait déjà de manière diffuse, on ne peut qu’être frappé par l’annonce des pourcentages relatifs aux différentes opérations intervenant dans le coût final d’un vêtement fabriqué en Asie ou en Afrique : la part de la rémunération du travail y est la plus faible (moins de 1%), sans compter les conséquences écologiques désastreuses provoquées par la surproduction. Le public répond volontiers à la question de comment faire autrement ? On est cependant surpris que lutter contre l’exploitation du travail d’ouvriers et ouvrières sans droits ni défense syndicale n’affleure pas dans les réponses, au bénéfice de ‘solutions’ plus individuelles …

Didier Poiteaux et Olivier Lenel déploient une belle énergie dramatique pour nous captiver (ils parodient un défilé de mode avec différentes tenues plus ou moins ridicules, à la fin du spectacle Olivier court d’un point à l’autre pour entasser des cartons symboles de la surconsommation qui nous vole nos vrais désirs), nous amuser très souvent, contribuer toujours à mieux encore nous ouvrir les yeux. Ils sont servis dans cette entreprise par le talent de toute l’équipe de l’INTI théâtre, qui – pour ce spectacle salutaire – s’est vue décerner ” le prix de la ministre de l’Enseignement secondaire” aux rencontres du Théâtre jeune public de Huy (Belgique).

Durée : 1 h 15. Jusqu’au 26 juillet à 10 h 30, relâche le 23.

Avignon off. La colère, de Laurent Vacher, vu à Présence Pasteur le 18 juillet 2025.

Laurent Vacher, metteur en scène (et auteur du texte, à partir de témoignages collectés pour la plupart dans l’est de la France) est parti de la colère et du combat de Louise Michel, héroïne de la Commune de 1871, contre toutes les injustices pour s’interroger sur les formes d’expression de cette colère chez les femmes aujourd’hui. S’en est suivie une vaste enquête dont le matériau est si riche qu’il donne lieu à deux spectacles possibles, une personne du public étant invitée à choisir aléatoirement lequel sera joué cette fois-ci. Ce qui change d’une fois à l’autre, c’est donc le détail des propos tenus par les femmes qui se sont exprimées, mais pas le fond de la colère manifestée, que celle-ci prenne des formes plus vindicatives ou plus apaisées. Harcèlement, domination masculine, humiliation, exploitation, peur, mais majoritairement fierté et refus de se soumettre transparaissent à travers les récits de vies souvent difficiles, parfois même brisées, donnés à entendre.

Chacune avec sa personnalité, Odja Llorca et Marie-Aude Weiss nous font remarquablement sentir cette colère féminine, sur le fond musical imprimé par Philippe Thibault. En ressortent nécessairement des accents plus délibérément et à juste titre féministes, attestant que le combat de Louise Michel contre les injustices sociales et pour la reconnaissance de l’égale dignité des femmes (qui en est partie intégrante) est toujours d’actualité car, proférée dans les discours, elle se voit trop souvent démentie dans la pratique ordinaire. Un spectacle à mettre à la portée de tous, dès un assez jeune âge, pour combattre préjugés et stéréotypes de genre.

Durée : 1 h. A 13 h., jusqu’au 26 juillet, relâche le mardi.

Avignon off. Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer, de Virginie Despentes, vu à La Scierie (15 bd du quai Saint-Lazare) le 17 juillet 2025.

Le texte ici mis en scène par Anne Conti (assistée de Phia Ménard) a été écrit par Virginie Despentes pour un séminaire tenu au Centre Pompidou, Corps révolutionnaires, en octobre 2020, c’est-à-dire avant même que l’autrice best-seller écrive expressément pour le théâtre et mette elle-même en scène, comme elle l’a fait récemment pour Romancero Queer (à la Colline, juin 2025).

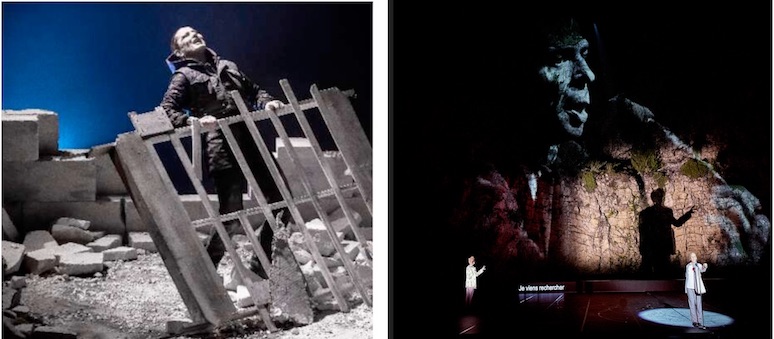

On y retrouve ses thématiques dénonçant toutes les formes d’oppression liées au capitalisme, celles qui affectent les esprits mais qui n’épargnent pas les corps et leurs manières de se (mal) vivre, appelant à s’affranchir de toutes les frontières et barrières élevées dans un “monde de merde” où dominent colonialisme, racisme, homophobie, patriarcat. Bref l’affirmation de la nécessité absolue de ‘bifurquer’, de changer le cours du monde et d’en changer les valeurs dominantes, base de toute volonté révolutionnaire. Malgré les efforts d’Anne Conti pour le théâtraliser dans un environnement de fin du monde suggéré par des ruines de parpaings et de morceaux de placo, le texte de Despentes reste une imprécation quelque peu circulaire. Il a certes sa puissance poétique interne, mais ne progresse pas vraiment dramaturgiquement, s’enfermant dans cette circularité (raison pour laquelle la metteuse en scène invente la transformation et la montée aux cintres des objets déstructurés initialement dispersés sur le plateau comme métaphore de l’émergence du monde à venir). Intensément percutante nous a semblé la musique et son interprétation en direct dues à Rémy Chatton (violoncelle, guitare) et Vincent Le Noan (grosse caisse, cymbales, caisse claire, toms basse, gong indonésien, ravane mauricienne, bodhran irlandais, talking drum nigérian). Ils parviennent à créer une atmosphère musicale envoûtante, frénétique, en un mot vraiment mobilisatrice. Anne Conti met la note d’apaisement et de douceur (auxquels appelle aussi Virginie Despentes dans le temps même de sa protestation) en chantant magnifiquement trois berceuses venues de trois cultures différentes (arménienne, inuit, espagnole).

Durée : 1 h., à 18 h., jusqu’au 26 juillet. Relâche le mardi.

Avignon In. Brel, chorégraphie de Anne Teresa De Keersmaeker et Solal Mariotte, vu à la carrière de Boulbon le 17 juillet 2025.

Faut-il chorégraphier des chansons à caractère expressionniste comme beaucoup le sont dans le répertoire de Brel ? Il ne semble pas que la réponse à cette simple question doive être spontanément positive. Mais, puisque le projet a existé et a pris forme, encore fallait-il éviter à tout prix la redondance par le biais de l’expressionnisme chorégraphique. C’est bien le cas au début où Anne Teresa De Keersmaeker parvient à éviter ce piège, mais pas sur toute la durée du spectacle (le pari était intenable), l’inventivité s’épuisant forcément assez vite sur une thématique aussi difficile que les chansons de Jacques Brel. De même, le jeune Solal Mariotte, ex-élève de la célèbre chorégraphe, nous régale avec ses figures magistrales de breakdance sur le fameux Mathilde, très justement ovationnées, mais la répétition ultérieure de semblables figures sur d’autres chansons finit par lasser.

Il y a certes grand plaisir à réécouter toutes les grandes réussites de Brel (plus, au début, quelques textes moins connus) en plein air dans le cadre somptueux de la carrière de Boulbon, sur les parois de laquelle sont projetées des images, portraits de Brel, vidéos. Mais ces dernières sont parfois aberrantes ou pauvres ; aberrant le petit film accompagnant Le plat pays, où sans aucune justification on discerne force cadavres d’animaux victimes d’inondations ou d’épizootie (pourquoi ?) ; d’une grande pauvreté les flammes (comme sur les vidéos de feux de cheminée) choisies pour illustrer Les Vieux amants.

De quelle nécessité esthétique profonde peut bien relever ce spectacle ? Nous avons du mal à la percevoir (ayant plus d’intérêt à voir ou revoir des enregistrements filmés des concerts du chanteur, sur le net ou au musée Jacques Brel de Bruxelles).

Durée : 1 h 30. A 22 h., encore les 19 et 20 juillet.

Avignon off. Wasted, de Kae Tempest, mis en scène par Martin Jobert, vu au ” 11 “, Avignon, le 17 juillet 2025.

Wasted, gaspillé, perdu, défoncé. Une jeunesse qui se voit comme gaspillée, qui pense avoir perdu beaucoup de temps en futilités mais pas seulement (aussi sur le plan sentimental et professionnel), et qui ne renonce pas totalement à la défonce, surtout quand il s’agit de commémorer les dix ans de la mort d’un membre de la petite bande, dont il ne reste plus que Ted, Charlotte et Dan. Cela commence par un monologue désenchanté mais très drôle de Ted (Tristan Pellegrino) qui situe déjà la pièce entre les désillusions des trentenaires occidentaux d’aujourd’hui et l’auto-dérision mordante dont ils font preuve, entraînant nos sourires et parfois nos rires, tout en renvoyant à la conscience de l’absence de sens générée par nos sociétés de consommation et de profit auprès des générations nées dans les années 1990-2000. Survient ensuite le récit poignant de Charlotte (Kim Verschueren ou Chloé Zufferey en alternance) qui déclare vouloir quitter son métier de professeur tant elle se sent impuissante et inutile face aux situations de ségrégation et d’hyper-sélection créées par l’école (au passage on ne peut qu’être frappé par la présence des souffrances liées à l’école dans beaucoup de spectacles, même lorsque celle-ci n’en est pas le centre). Et Dan (Simon Cohen), qui l’aime depuis si longtemps, ne sait qu’exprimer son désarroi stérile devant la volonté de “partir loin” de la jeune femme, se montrant incapable de rompre avec le dérisoire de sa vie pour la rejoindre enfin. Les interactions entre ces trois personnages très “vrais” nous attachent à eux et nous font mesurer leur désemparement (finalement aucun ne part ni ne rompt complètement).

Pour autant, ni pesanteur ni tristesse n’émanent de ce spectacle – où les protagonistes gardent malgré tout goût de vivre et un certain espoir -, baigné dans un univers musical de toute beauté (musique de Raphaël Mars, son de Simon Garrette), joliment éclairé (Gautier Le Goff), scénographié (Louis Heiliger) et costumé (Juliette Chambaud). C’est finalement son potentiel d’énergie, même en partie dilapidée pendant la décennie qui la sépare de son adolescence, et malgré les rêves brisés (l'”avenir glorieux” enfui) que cette jeunesse, remarquablement incarnée grâce à l’acuité dramaturgique dont témoigne Kae Tempest et au talent de comédiens fort bien dirigés (cie La Mascara), parvient à nous communiquer.

Durée : 1 h 15. Jusqu’au 24 juillet à 15 h 05 (relâche le 18).

Avignon off. Une peau plus loin, de Sabrina Chézeau (avec la collaboration de Luigi Rignanese). Vu à Artephile Avignon le 17 juillet 2025.

L’essentiel, c’est la surface, c’est la peau, disait à contre-courant le philosophe François Dagognet. Avec Une peau plus loin, Sabrina Chézeau et sa Farouche compagnie (basée à Gigean dans l’Hérault) partent du fait que les mauvaises plaques rouges apparues sur le corps de Victor, héros du récit qui nous captive d’emblée, sont un révélateur et doivent sérieusement alerter parents, professeurs, éducateurs, car elles ne sauraient être anodines. Révélatrices de quelque chose qui ne va pas, et le plus souvent de violences subies, symboliques (pas les moindres) et/ou physiques (inadmissibles, condamnées par le droit national et international, la CIDE). Héros fictif attachant, méprisé par son père parce que n’ayant pas les résultats espérés en classe, nié dans sa personnalité par presque tous les professeurs sauf une, et pour cela conduit au bord du suicide, Victor a été imaginé par l’autrice à la suite de rencontres menées pendant toute une année avec des élèves de CM et de collèges, ainsi qu’avec des professionnels de l’accompagnement à la parentalité. Rien de didactique, mécanique ou figé dans ce personnage et dans tous ceux qui l’entourent, mais au contraire de vraies incarnations, emportant au fil du récit notre vif intérêt et nos émotions, grâce au talent protéiforme de Sabrina Chézeau, initiatrice du projet, également magnifique interprète de tous les rôles.

Le dialogue musical (clarinette, accordéon, sample) établi par le compositeur Guilhem Verger avec les moments de la vie de Victor n’est pas pour rien dans notre ressenti, de même que le slam n’est pas pour rien dans la construction personnelle – quoique ignorée par son entourage, hormis sa tendre amie – de Victor. Le spectacle s’achève d’ailleurs, à notre soulagement après que les souffrances insupportables de l’enfance ont été côtoyées, par un superbe slam, qu’on peut dire régénérateur. La régénération de Victor est aussi passée par la fréquentation d’un vieux philosophe marginal et de son jardin, qui abrite une grotte où réside une déesse mère protectrice, nous convainquant du parallèle entre le mal infligé aux enfants et le mal que les hommes font subir à la terre. Avec ce mystère (fantasmé ?) de la grotte et de son habitante, le récit prend une tournure initiatique qui conduit Victor à changer petit à petit de peau, à se débarrasser de ses plaques, donc à aller mieux et plus loin, une peau plus loin. On aura compris qu’il s’agit d’un spectacle fort, sensible, de grande portée, auquel il faut aussi associer Mathieu Maisonneuve (très belles lumières), et Carmela Acuyo (excellente mise en scène et chorégraphie).

Durée : 1 h 15. Jusqu’au 26 juillet (relâche le dimanche 20).

Avignon In. Le canard sauvage, d’Enrik Ibsen, vu au Grand Opéra d’Avignon le 16 juillet 2025

Que serait un monde, une société, une famille, les relations entre individus, si l’obligation à la vérité absolue et permanente était imposée ? Telle est la question qui taraude Ibsen, freudien avant l’heure, et avec laquelle il fouaille l’inconscient d’une famille à peu près paisible, avec ce Canard sauvage (1885), canard domestiqué parce que blessé, symbole de ce qui boîte autour du personnage de Hjalmar Ekdal, de sa femme Gina et de sa fille Edvig. Le propos d’Ibsen n’est pas socio-politique (au besoin de vérité on répondrait immanquablement oui par les temps actuels de son déni de plus en plus érigé en système) mais délibérément psycho-familial, ce qui conduit le génial metteur en scène allemand Thomas Ostermeier non seulement à adapter la pièce à l’époque contemporaine (notamment par la présence du rock métal) mais à demander à l’un des principaux protagonistes d’interagir un moment avec la salle, en partielle improvisation très pertinente, sur cette question de se dire toujours toute la vérité, ou pas.

Une tournette nous fait passer du salon bourgeois du puissant patron Hakon Werle, qui a poursuivi jadis Gina – sa domestique – de ses assiduités et est de fait le père biologique caché d’Edvig, à la salle à manger en désordre des Ekdal, lieu principal où se noue le drame (scénographie magnifique de Magda Will), c’est-à-dire la révélation de la vérité. Cette vérité aurait pu être laissée dans l’ombre au prix de menues souffrances, mais au bénéfice d’un relatif équilibre de la vie quotidienne du raté, toujours ambitieux, Hjalmar, et de ses proches (dont son père, alcoolique, chasseur putatif, le premier à être sous la dépendance de Hakon pour qui il travaille). C’est compter sans la volonté de l’ange (de malheur quand il se pense d’impérieuse nécessité) incarné en Gregers Werle, le fils haïssant son père au-delà de tout, qui n’a de cesse que de mettre Hjalmar, Gina, la fragile Edvig elle-même devant l’évidence dévastatrice, malgré les tentatives d’empêchement du docteur Relling. L’issue de ce classique, ici revisité de manière comme toujours très décapante par le directeur de la Schaubühne de Berlin, est connue : exécution du canard, suicide d’Edvig ; cela nous vaut des scènes finales poignantes, alternant entre l’arrière-cour en déshérence où ont eu lieu les coups de feu, et la salle où repose la jeune fille, tandis que Gregers ne parvient évidemment pas à se suicider à son tour.

Surtitré, le spectacle est joué en allemand par des acteurs exceptionnels : Thomas Barding, Marie Burchard, Stephanie Eidt, Marcel Kohler, Magdalena Lermer, Falk Rockstroh, David Ruland, Stefan Stern. Doivent aussi être cités, en plus du maître d’oeuvre Ostermeier, Vanessa Sampaio Borgman (costumes) Sylvain Jacques (musique), Maja Zade (dramaturgie) Erich Schneider (lumières).

Durée : 3 h avec entracte. A voir sur des scènes françaises à l’automne.

Avignon Off. Quatre mains, d’Alexandre Koutchvesky, vu au lycée Frédéric Mistral le 16 juillet 2025.

Deux amis de trente ans, une femme (Aline Le Berre) et un homme (Elios Noël) se retrouvent, autour d’une partition de Schubert, dans la froidure de la gare de Troyes où ils ont été conviés par le mystérieux Jean, comme eux ancien élève du Conservatoire de musique de Nice, et qu’on ne verra jamais. Qu’est-ce qui les a poussés à se rendre à ce rendez-vous improbable alors même qu’ils connaissent le caractère imprévisible et peu fiable de leur ancien condisciple, d’ailleurs en rupture de musique depuis leur séparation ? Si Aline et Elios, pianistes, se sont eux-mêmes éloignés de leur instrument par les circonstances de la vie, ils ont gardé un lien avec le piano et le répertoire, tandis que Jean – harpiste – s’est estimé très tôt et définitivement ne pas être à la hauteur des exigences philosophiques de l’art musical (en référence à Nietzsche). C’est par amour maintenu de l’interprétation, particulièrement de la fantaisie en fa mineur D. 940 de Schubert, que les deux amis acceptent de se prêter au jeu de Jean, qui les mènera de Troyes à Vienne (la ville française, faute d’argent) puis à Nice devant la villa Paradiso en ruines (ancien siège du conservatoire). Mais c’est aussi par amour du moment enchanté de leur jeunesse artistique, malgré ses déboires, par nostalgie de leur relation fusionnelle sans avoir jamais été amoureuse, par goût des souvenirs forts (la nuit sur le Mont chauve pour assister au sacrifice de la harpe de Jean), par attachement à l’importance de la musique dans les vies humaines (Aline regrette l’enseignement reçu dans son enfance à Yaoundé d’une femme africaine merveilleusement libre là où l’enseignement musical français ne lui paraît pas sortir de la rigidité). L’émotion affleure à chaque instant, délicatement portée par Aline Le Berre et Elios Noël qui sont aussi bons comédiens que pianistes, interprétant à quatre mains très joliment pour finir la fantaisie de Schubert.

S’inscrivant dans un cycle “L’adolescence de l’art” (co-écrit par Jean Boillot et Alexandre Koutchevsky) qui explore le rôle de l’art dans la formation et la structuration de nos personnalités, ce spectacle (cie La spirale, région Grand Est), loin de la dissertation, agit en nous par les moyens d’une extrême sensibilité, constamment présente dans son écriture dramaturgique. Mise en scène (Jean Boillot), jeu (théâtral et pianistique), lumières (Ivan Mathis et Charline Dereims), tout concourt à une belle réussite, sans oublier la profondeur, l’allégresse et la gravité en même temps, de la musique de Schubert.

Durée : 1h 35 (déplacement à pied compris du “11” au lycée). A 10h 45 jusqu’au 24 juillet (relâche les 11 et 18). A voir à Saint-Dié (salle François Chole) le 14 octobre, à Chelles (théâtre) du 12 au 15 novembre.

Avignon Off. Last day, d’après William Faulkner, vu à la Manufacture le 16 juillet 2025.

Marilyn Leray, comédienne récitante, et Nicolas Fourest à la guitare nous donnent à entendre, par leurs répons voix-guitare, un passage poignant de Le Bruit et la fureur de Faulkner (1929). Le jeune Quentin choisit de mettre fin à sa vie par amour fou pour sa soeur Caddy, qui a quitté la famille Compson pour se marier. Le désespoir du jeune garçon dans son monologue du 2 juin 1910, le climat lourd de la campagne du sud étatsunien, la présence d’une nature pesante et inquiétante, par-delà quelques formes apaisantes, passent remarquablement dans la voix de Marilyn Leray à laquelle fait écho la subtilité et l’inventivité du jeu à la guitare électrique de Nicolas Lafourest.

Ce spectacle est une étape dans un projet de plus vaste ampleur consacré à Le Bruit et la fureur, saisi cette fois dans son intégralité (horizon 2026), où l’imbrication texte-musique sera mise au meilleur service poétique de l’auteur (par ailleurs superbement traduit) : ” Le déplacement de l’eau est égal à quelque chose de quelque chose … Elle scintillait …, Semblait respirer…. Elle chuchotait, Caddy, Caddy”.

Durée : 45 minutes. Jours pairs jusqu’au 22 juillet, à 14 h50. Production et diffusion: Le Café Vainqueur (Nantes, Pays de Loire)

Avignon Off. Roda favela, création collective, vue au lycée Frédéric Mistral d’Avignon, le 15 juillet 2025.

Une énergie formidable se dégage de ce spectacle dit, chanté et dansé, énergie à la hauteur de son pays d’origine, le Brésil, plus précisément le Nordeste, spécialement les villes de Recife et Olinda, et plus précisément encore la favela de Roda. Douze artistes issus de cette favela ont été remarquablement dirigés par le metteur en scène Laurent Poncelet (assisté de Jose W. Junior) pour nous faire ressentir la dureté à vivre, les difficultés, les drames mais aussi la joie toujours renaissante propres à ces quartiers caractéristiques des villes brésiliennes (et d’Amérique du sud), via la musique. Et la performance qu’ils réalisent dans la nuit avignonnaise est enthousiasmante, les situant dans une réappropriation culturelle par l’art qui n’a évidemment dans leur cas rien d’artificiel, les haussant au rang d’excellents artistes professionnels. Sur une musique à la fois traditionnelle et originale (Clélio Carlos dos Santos), jeunes et moins jeunes, femmes, hommes, trans, nous emportent totalement dans leur frénésie. Quelques vidéos filmées sur place (Martin Monti-Lalaubie) assurent le fil entre les différents moments de l’histoire contée, la mort violente d’un jeune frère (Marconi) qui, fou de foot, est tombé sous les balles d’un clan. La favela est figurée par un dispositif fait de trappes qui s’ouvrent et se ferment, mettant tous les habitants en contact constant les uns avec les autres, formant une sorte de grande famille de la favela (avec ses différents “personnages”).

Ce spectacle très réussi est le fruit de l’action de l’association d’éducation populaire Pé no Chao (13 bd Jean Charcot, Aix-les-Bains) oeuvrant depuis 30 ans dans les favelas de Recife et impliquant dans des projets artistiques des jeunes de ces zones, où la violence peut surgir à tout moment de l’intérieur, mais aussi beaucoup par les interventions des forces de répression brutale, et surtout par le fait de la pauvreté endémique. Une illustration de la nécessité de la culture, de l’action culturelle entendue à son plus haut niveau d’exigence, du caractère tout à fait indispensable de l’art à côté de conditions décentes de vie, au moment où beaucoup de Bolsonaro (provisoirement à l’écart) tentent d’imposer le contraire, çà et là de par le monde.

Durée : 1h 35 (trajet à pied compris pour se rendre au lycée). Jusqu’au 24 juillet à 21 h 30. Relâche les 11 et 18 juillet.

Avignon Off. L’art d’avoir toujours raison, de Sébastien Valignat et Logan de Carvalho, vu au “11”, 11 bd Raspail, Avignon, le 15 juillet 2025. Durée : 1h 15.

Le sous-titre parle de lui-même : méthode simple, rapide et infaillible pour emporter une élection. Les spectateurs sont censés participer à un stage de formation avec cet objectif d’être gagnants à tous les coups dans leurs supposées ambitions politiques. S’ensuit un moment satirique fort jubilatoire qui s’inscrit dans le genre de la conférence théâtrale ou de la comédie documentée. Les deux animateurs, Sébastien Valignat et Adeline Benamara, dirigeant le “stage” au nom de la Girafe (Groupe interdisciplinaire pour l’accession aux fonctions électorales), s’appuient en effet sur des données avérées (en provenance du CEVIPOF, du CNRS, d’ouvrages cités, par exemple de Viktorovtich ou Baillargeon), pour étayer leur propos, drôle tout en étant inquiétant. C’est la constante dérive communicationnelle et manipulatoire des démocraties qui en est en jeu ici, et qui nous interpelle plus encore par ces temps de fake news et de post-vérité.

Quatre thèmes rythment la “conférence” : comment avoir un bon programme ? Comment éviter toute référence au conflit ? Comment réussir sa communication ? Comment parler quand on n’a rien à dire ? L’essentiel de la “démonstration” tourne autour des mots, de leur usage et de leur portée, donc de la manière dont il faut éviter certains et leur en préférer d’autres, euphémisés. Une séquence déconstruit ainsi totalement la réponse spontanée d’un stagiaire au profit d’une formule aseptisée, beaucoup plus rentable politiquement. Cela est certes déjà connu depuis longtemps mais prend ici une tournure d’autant plus drôle et efficace que des extraits de propos réels d’hommes et femmes politiques sont redonnés à entendre, confirmant la distorsion que la politique fait souvent subir au langage (Macron, pas seul néanmoins, apparait comme un maître en ce domaine). Une autre séquence, un peu plus facile, s’amuse des affiches électorales ratées des dernières législatives mais fait immanquablement beaucoup rire. Les auteurs évitent cependant la démagogie en restant légers et taquins, ce qui n’empêche pas de pouvoir considérer ce spectacle très enlevé comme un lancement d’alerte de plus dans la conjoncture présente, où la première des démocraties se voit entraînée sur la pente pré-fasciste par le moyen des mots d’abord, bientôt par la violence qu’on voit poindre. Vigilance par le rire et la mise à distance théâtrale … la meilleure des médecines préventives.

Du 5 au 24 juillet à 17 h 35 (relâche les 11 et 18). Tournée prévue à, entre autres, Villeneuve d’Ascq, Saint-Dié, Nevers, Lyon, Nevers, Albertville, Aurillac, Echirolles, Rumilly (2025). Puis nombreuses dates en 2026.

Le mythe de Sisyphe, d’après Albert Camus, au théâtre Transversal Avignon (10-12 rue d’Amphoux, du 5 au 26 juillet à 12h 10, relâche le mercredi), vu en avant-première à Paris au théâtre Essaïon (joué dans ce théâtre du 12 mai au 30 juin, lundi et mardi à 21 h, jeudi à 19 h.)

Si le Sisyphe contemporain n’était pas le héros d’un monde d’où a été chassé “un dieu qui y était entré avec l’insatisfaction et le goût des douleurs inutiles”, “d’un univers soudain rendu à son silence”, on pourrait dire que Pierre Martot, adaptateur et interprète, est le messager puissamment inspiré de quelque Dionysos, également dieu du théâtre, qui lui-même aurait parlé par la bouche de Camus. Théâtraliser un texte de nature essentiellement philosophique est la gageure que le comédien réussit pleinement. Un de ses multiples mérites est au passage de nous rappeler que le texte camusien, nécessairement réduit mais dit à la lettre, consacre une place importante à la comédie et à l’acteur dans sa réflexion sur l’absurde : ” L’acteur a trois heures pour être Iago ou Alceste, Phèdre ou Glocester. Dans ce court passage, il les fait naître et mourir sur 50 mètres carrés de planches. Jamais l’absurde n’a été si bien ni si longtemps illustré “.

Martot est littéralement possédé par le verbe de Camus qu’il restitue au plus près par la profération, l’invite à la réflexion profonde, et – tel qu’ on ne l’aurait pas spontanément imaginé en restant prisonnier de notre tradition philosophique occidentale – le corps. Il est en cela totalement fidèle au message de l’écrivain, qui fut auteur de théâtre et metteur en scène : ” Le corps est roi … L’acteur … lève le sortilège de cette âme enchaînée et les passions se ruent sur scène “. C’est exactement ce qui se passe dans l’espace restreint du plateau, sous la direction artistique et les belles lumières de Jean-Claude Fall. L’homme absurde, qu’incarne Pierre Martot, prenant tour à tour les figures de l’acteur, de l’homme engagé, du créateur, est sans cesse en mouvement physique mais, parallèlement, dans le mouvement permanent d’une pensée en quête de sens et donc de révolte face à l’absence totale de réponse des dieux (de Dieu). Au terme de la magnifique réflexion jamais ennuyeuse qui nous est adressée par les moyens du théâtre, il s’écrie, comme on n’aurait jamais cru ainsi l’entendre : “Il faut imaginer Sisyphe heureux! “

Durée : 1 h 15.

Pharaon, Akhenaton le maudit, de et par Alexandre Delimoges, du 5 au 26 juillet au théâtre du Petit Louvre (Avignon), à 11h45 (relâche mercredi et jeudi), vu en avant-première à Paris.

Alors que la reconstitution par l’IA du visage de Toutânkhamon, fils d’Akhenaton, et celle d’une femme de l’entourage de ce dernier (peut-être Nefertiti) suscitent à la fois l’intérêt et parfois la polémique, Alexandre Delimoges n’a pas besoin du secours de ladite IA pour faire revivre le pharaon ‘maudit’. Comme un chercheur, il a étudié l’égyptologie et particulièrement ce personnage, se rendant de nombreuses fois sur place pour s’imprégner de la somptueuse civilisation vieille de plus de 3000 ans.

Le résultat est ce spectacle très ‘vivant’ rigoureusement mis en scène par Robert Kiener, et remarquablement ‘habillé’ par Jef Castaing, costumier historique. Littéralement dans la peau d’Akhenaton, le comédien fait ressentir tous les états psychologiques par lesquels passe le pharaon abandonné, menacé par ses plus proches, tourmenté en profondeur par les prémices d’une religion monothéiste qu’il fonde autour d’un dieu solaire unique, Aton ; en cela, Alexandre Delimoges administre une très belle leçon de jeu théâtral et de subtile incarnation. Un des derniers mots prononcés par Akhenaton est celui de ‘Moïse’, assurant en quelque sorte la transmission d’une civilisation à une autre en train de naître, ce qui ne laissera pas indifférents les spectateurs épris d’histoire et de réflexion véritablement habitée. Durée : 1 h 10

Hors Avignon

Un fil à la patte, de Georges Feydeau, vu au théâtre du Lucernaire le 28 mai 2025.

Philippe Person, directeur de l’école de théâtre du Lucernaire (ancien directeur du théâtre lui-même), et Florence Le Corre, professeure dans la même école, mettent en scène leurs élèves (9e promotion) dans ce classique de Feydeau. Sur le rythme endiablé qu’ils savent excellemment créer à la mesure de la mécanique comique propre à l’auteur, ils tirent de ceux-ci tout le meilleur de leur jeunesse. Dans des rôles qui ont été marqués antérieurement par de forts tempéraments d’acteurs, on voit ici se dessiner de belles nouvelles personnalités adaptées aux personnages foutraques de Feydeau et l’on passe – avec ces jeunes professionnels désormais engagés dans la carrière – le moment de qualité, empli de rire et de détente, que l’on attend. Pour tous publics, une jolie manière d’entrer dans l’été parisien en toute alacrité.

Durée : 1 h 40. Du mercredi au samedi à 20 h, le dimanche à 17 h., du 28 mai au 27 juillet 2025.

Rappel : 35e édition de Parade(s), festival des arts de rue, entièrement gratuit, dans la ville de Nanterre les 6, 7, 8 juin 2025.