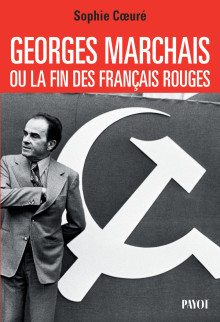

L’historienne Sophie Cœuré, spécialiste des mondes soviétiques et de leurs représentations en France, revient sur le parcours et la trace laissée par l’ancien secrétaire général du Parti communiste français, avec un livre construit comme un essai thématique et non comme une biographie linéaire. (a/s de Sophie Cœuré, Georges Marchais ou la fin des Français rouges, Payot, 2025, 348 p., 22 €)

« Taisez-vous Elkabbach ! » (phrase jamais prononcée), « C’est peut-être pas votre question, mais c’est ma réponse » (phrase prononcée, 1981), « Le bilan des pays socialistes est globalement positif » (id, 1979), autant de petites phrases, réellement prononcées ou apocryphes, qui semblent aujourd’hui, associées à un personnage gouailleur, brutal mais aussi populaire : ce qu’il reste de Georges Marchais dans la mémoire collective. Son nom est peu inscrit dans l’espace public, ce qui reste de son parti ne s’en revendique plus guère…

Pourquoi alors revenir sur le parcours de Georges Marchais ? Parce qu’il s’identifia et fut identifié, pendant ses 22 années (1972-1994) à la tête du Parti communiste français, à une formation qui rassemblait jusqu’en 1981 plus de 20 % des suffrages exprimés, des dizaines de milliers d’adhérents, possédait un système de presse complet et de qualité (qui se souvient de l’hebdomadaire France nouvelle, du mensuel La Nouvelle Critique, de l’« hebdomadaire paysan » La Terre ?) et entendait parler, longtemps avec succès, au nom des classes populaires.

Dans cet essai biographique, Sophie Cœuré feuillette successivement le passé controversé de Georges Marchais sous l’Occupation (fut-il ou non volontaire pour l’Allemagne ?), ses pratiques de dirigeant communiste, ses liens avec le « mouvement communiste international », sa stratégie en France et ses liens avec la société française. Les fonds d’archives disponibles ont été explorés, y compris des archives russes et roumaines (les sténogrammes des cinq conversations avec Nicolae Ceausescu), mais pas le dossier de Marchais aux archives du PCUS, non déclassifié et fermé sans doute pour longtemps. On doit d’ailleurs au passage vivement regretter l’absence de notes infrapaginales, qui ne permet pas de référencer précisément les documents cités, qui ne sont peut-être pas suffisamment exploités.

Passé controversé

Revenant sur le passé controversé de Georges Marchais, qui fit l’objet de moult polémiques dans les années 1970-1980, l’auteure s’en tient à la version qui lui semble la plus « vraisemblable » : un jeune ouvrier embauché en 1940 dans l’entreprise aéronautique AGO fabriquant des moteurs d’avions pour la Luftwaffe, requis par son entreprise pour l’Allemagne en 1942, et sans doute revenu en France à l’occasion d’une permission au printemps 1943, où il se cache dans sa Normandie natale pour ne pas repartir. Plus important, elle montre bien qu’un tel passé de travailleur volontaire ou requis, rédhibitoire pour l’adhésion, puis la promotion interne dans le PCF de 1944-1945, ne l’est plus en 1947-1948 – d’autres cadres communistes de la région parisienne ont suivi alors le même parcours – quand le « Parti » écarte une partie de ses responsables qui ont trop coopéré avec la « bourgeoisie » pour reconstruire le pays à la Libération avant le tournant de la Guerre froide. La suite est connue : une marche en avant continue où le néophyte, adhérent en 1947, est élu au Comité central en 1956 avant de devenir le nouveau secrétaire général en 1972. Le jeune ouvrier possède toutes les qualités pour « monter » : fort en gueule, dévoué, bagarreur, il est surtout un « métallo » incarnant la « noblesse d’épée du prolétariat » que le PC veut mettre en avant. À la tête du PCF, Marchais s’entoure de jeunes collaborateurs (Charles Fiterman, Pierre Blotin…), sans compter le plus expérimenté Jean Kanapa, et découvre vite la puissance de « la télé ». Il se confronte à Jacques Chirac dès 1971, avant de crever l’écran face au ministre des Finances de Valéry Giscard d’Estaing, Jean-Pierre Fourcade en se revendiquant comme « un ouvrier plein de bon sens, qui ne sort pas de l’ENA ». Le personnage est créé, qu’il jouera jusqu’au bout, suscitant la verve des imitateurs (Pierre Douglas, Thierry Le Luron…) et des caricaturistes, mais le rendant bientôt prisonnier de sa propre image, vite surjouée.

L’homme de Moscou ?

Comme son prédécesseur Maurice Thorez, mais avec un statut déjà dégradé, Georges Marchais est partie prenante du communisme international, multipliant les voyages dans les « pays socialistes » (26 fois en URSS, 11 fois à Cuba, 8 fois en Bulgarie et en RDA…). Le PCF est malgré (ou à cause de ?) ses volontés d’autonomie, qui culminent dans la séquence « eurocommuniste » des années 1976-1977, lié à l’appareil soviétique, qui contribue lourdement à son financement par le biais du Fonds d’aide aux organisations de gauche basé en Roumanie et abondé par le PCUS, de l’achat de publications, voire par une aide directe en devises.

Cet élément est-il la « face cachée » de la rupture de l’Union de la gauche à l’automne 1977, alors que la coalition avec socialistes et radicaux de gauche semblait promise à la victoire aux législatives de 1978 ? Sophie Cœuré, à raison, ne tranche pas, insistant sur la multiplicité des facteurs (surexposition personnelle d’un Marchais fragilisé par les polémiques autour de son passé, impasse idéologique, volonté de se distinguer d’un PS en pleine ascension) derrière cette décision qui stupéfia plus d’un responsable communiste de haut rang. Le ressac de 1978 ouvre la voie à un François Mitterrand « unitaire pour deux » qui le devance largement en 1981, amorçant une chute électorale ininterrompue depuis lors.

La fin des Français rouges

Derrière cette chute se dessine aussi la fin d’une France, celle des « Français rouges », une France ouvrière et industrieuse, qui cède la place à une autre, meurtrie par l’ouverture des frontières et la désindustrialisation. Comme l’écrit l’auteure, le jeune Georges Marchais a commencé à travailler dans la France de La Belle Équipe de Jean Renoir, il s’en va dans celle de La Haine de Mathieu Kassovitz. Sophie Cœuré revient ainsi pertinemment sur les épisodes de l’automne 1980 où le PCF réclame sous la pression de ses élus locaux l’« arrêt de l’immigration » assortie de condamnation des discriminations et du racisme. Une position inaudible qui l’expose aux feux croisés de la presse de gauche (Libération s’en prend au « Poujade des temps modernes ») et d’extrême droite (Minute en fait, ironiquement, un « Doriot–le–petit »). La suite est connue… À « une gauche sans pouvoir » d’en tirer une leçon d’histoire, si elle le peut.

Gilles Vergnon (article publié dans L’ours 544, nov-déc 2025)