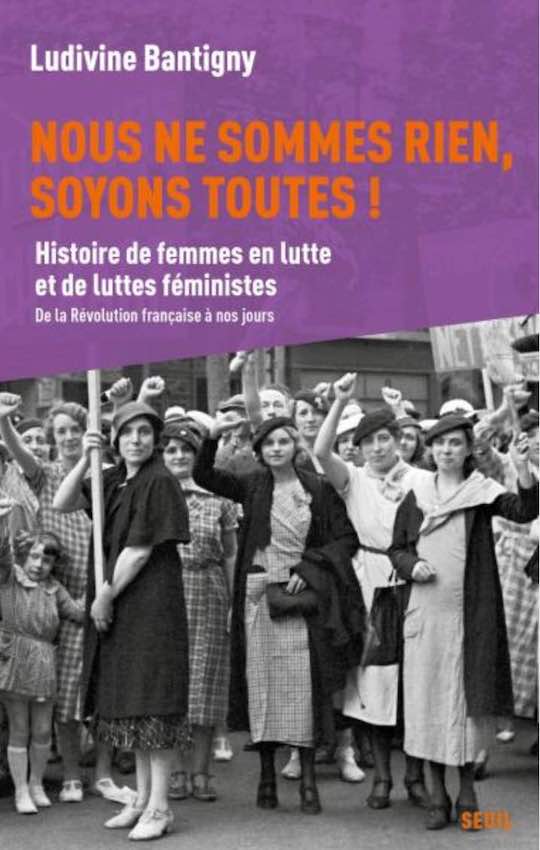

Nous sommes rien, soyons toutes est une plongée originale dans l’histoire des luttes politiqueset sociales, de la Révolution française à nos jours, dont les principales actrices sont des femmes identifiées et surtout inconnues du grand public. (a/s de Ludivine Bantigny, Nous ne sommes rien, soyons toutes ! Histoire de femmes en lutte et de luttes féministes, Seuil, 2025, 384p., 23,50€)

En faisant le choix « d’évoquer les luttes radicales, qui vont à la racine des iniquités structurelles », l’historienne Ludivine Bantigny met un coup de projecteur sur des luttes radicales incarnées par des femmes « qui s’en prennent à l’ordre établi, militent en faveur d’une égalité vraie, ce qui suppose souvent de jeter des ponts avec le mouvement ouvrier, la gauche syndicale et politique, les collectifs anticoloniaux et antiracistes, anarchistes et libertaires, les espoirs révolutionnaires ». À travers une galerie de portraits, l’autrice donne à voir des femmes au statut social hétéroclite qui partagent néanmoins des liens avec l’histoire populaire et ne sont pas toutes « tournées vers l’engagement sacrificiel ».

Portraits de féministes dans les révolutions sociales

On reconnait la patte de l’historienne : les sources archivistiques et une solide littérature scientifique pour exhumer des trajectoires jusqu’alors oubliées, et le temps, un récit organisé selon une trame historique aux césures attendues. En 1789, nombreuses sont les femmes à descendre dans la rue, écrire, signer des pétitions dénonçant la passivité citoyenne à laquelle les révolutionnaires les assignent. Bien sûr les manuels scolaires consacrent quelques lignes à Émilie du Châtelet, Manon Roland ou Olympe de Gouges, mais restent silencieux sur les actions de Babet Lairo pour ne citer qu’elle, qui pourtant joua un rôle majeur lors de la célèbre marche des femmes d’octobre 1789 sur Versailles.

Ludivine Bantigny ne pouvait faire l’impasse sur les grandes figures féminines du XIXe siècle qui ont défendu des causes sociales, politiques et ouvrières, à l’occasion des nombreuses révolutions émaillant ce siècle, du Printemps des peuples à La Commune. Pour autant, à côté de Flora Tristan « intersectionnelle avant la lettre », George Sand et Louise Michel, elle fait entendre la voix des ouvrières canuses ou encore celle de Claire Démar, avant-gardiste pour ses positions libertaires sur le corps des femmes. La question de la libre maternité sera posée avec insistance au sortir de la Première Guerre mondiale qui voit la mise en œuvre de politique dite de « réarmement démographique ». Nelly Roussel sera une de celles qui défendra la contraception et appellera à la grève des ventres, se définissant comme une féministe intégrale : « liberté sexuelle ou liberté. C’est une condition de l’affranchissement. Celle sans laquelle aucun droit n’existe vraiment s’il n’est pas accompagné d’une possibilité : ne pas vouer son existence à la fécondité ».

La Seconde Guerre mondiale ouvre un nouvel horizon de lutte : la résistance au totalitarisme. L’historienne convoque des grandes figures, Martha Desrumaux récemment sortie de l’ombre1. Sans oublier le combat des femmes racisées à travers l’engagement de Françoise Ega, consigné dans son journal, révélant les autres systèmes d’oppression et de domination dont elle est l’objet. Des revendications nouvelles s’affirment dans les années 1968 : l’IVG, la fin du système patriarcal, la double journée, la division sexuée du travail. L’historienne estime que « les luttes de cette période acquièrent une dimension exceptionnelle, en termes d’émancipation, de niveau d’analyse et d’effervescence des actions. » « Le privé devient politique ».

Féminismes contemporains : nouveaux visages, nouveaux combats

Depuis le creux de la vague des années 1980, Ludivine Bantigny rappelle combien les féminismes se renouvellent dans leurs réflexions et leurs pratiques à l’aune de nouveaux concepts afin de penser les luttes : le genre, l’intersectionnalité, l’empowerment et l’écoféminisme. Elle a choisi la poétesse et bloggeuse féministe Kiyémis qui interroge les rapports du féminisme blanc aux oppressions des femmes noires, pour incarner les nouveaux visages du féminisme de combat qui réclament la justice.

Enfin, l’historienne évoque l’épuisement émotionnel ressenti chez les femmes engagées dans le mouvement planétaire #MeToo contre les violences sexistes et sexuelles. Un portrait élogieux de Christine Bard, une référence incontournable à qui s’est déjà un peu intéressé à l’histoire des femmes et des féminismes, vient clore cet ouvrage.

Passeuses

Avec cette contribution essentielle à l’histoire des femmes dans les luttes et les féminismes, Ludivine Bantigny bat une nouvelle fois en brèche le déni persistant d’antériorité entourant l’engagement féminin. Elle ne se contente pas seulement de redonner une place centrale aux femmes dans l’histoire des conflictualités, elle lance un appel à poursuivre la lutte. Ces anonymes d’hier sont des passeuses d’une histoire qui n’a pas fini de s’écrire.

Amandine Tabutaud (article paru dans L’ours 542 juillet-août 2025)

1. François Perlier, Le souffle de Martha, documentaire, 2021 et Emmanuel Defouloy, Martha Desrumaux ou l’émancipation, Geai bleu éditions, 2021.